【残念な上司は説明が下手】説明がわかりにくい上司への対処法【言語化能力を高める】

「上司の話がわからない…」それ、あなたの武器に変えられます。

「なんでこの人、こんなに話がわかりにくいんだろう…」

そう思ったこと、一度や二度じゃないはずです。

── 会議中、上司が必死に話してる。でも、言ってることがバラバラで、何をすればいいのか全然わからない。

──「これ、頼むわ」と言われても、肝心な情報が抜けてる。

── ロジックがない。感情ばっかり。話があちこち飛んで、どこに着地するのかわからない。

正直…こっちが通訳つけたいくらいですよね?

でも、そんな“説明が下手すぎる上司”に悩まされているなら、こう考えてみてください。

そのモヤモヤ、実はあなたの「言語化スキル」で解決できます。

なぜか?

言語化とは、「自分の考えを伝える力」だけじゃない。

「相手の言いたいことを、整理して理解する力」でもあるからです。

つまり、説明が下手な上司ほど、あなたの成長チャンス。

言ってしまえば、相手が話せないぶん、自分の頭で“再構築”するしかない。

でもそれができる人は、報連相も提案も、資料作成も、一気にレベルアップします。

言葉にできる人は、信頼される。だからこそ、仕事が速くなる。

この記事では、そんな“カオス上司”と付き合っていく中で身につけたい

【言語化スキル】の育て方を紹介します。

読み終えたときには、“わかりにくい上司”に振り回されることはなくなります。

むしろ――「この人、言ってることはめちゃくちゃだけど、つまりこういうことだな」って冷静に整理できるようになる。

それって、最強じゃないですか?

さあ、今日から“受け取り上手”になりましょう。

「言語化」という武器を、あなたの手に。

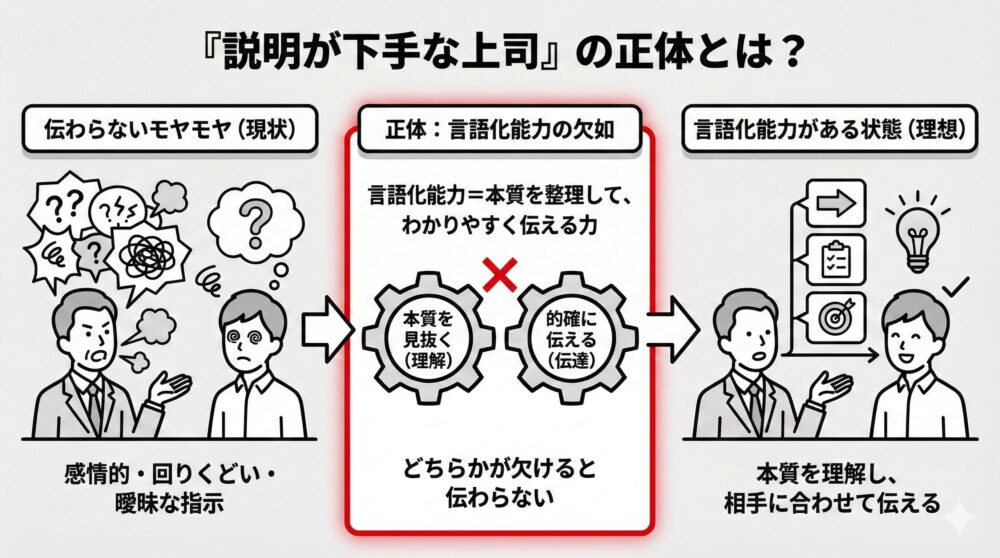

「説明が下手な上司」の正体──それ、言語化能力の欠如です

「あの人、いったい何が言いたかったんだろう…」

上司の話を聞いたあと、そんなモヤモヤが残る経験はありませんか?

感情ばかり先走る。話が回りくどい。頼まれごともあいまいすぎて、何から手をつければいいかわからない。

でも、それって実はすごくシンプルな話なんです。

原因はたったひとつ。上司に“言語化能力”がないからです。

言語化能力とは?── 「本質を整理して、わかりやすく伝える力」です

言語化能力とは、

「物事の本質を正しく理解し、それをわかりやすい言葉で伝える力」のことです。

つまり、

- 目の前で起きていることの本質を見抜き、

- 相手の立場に立って、具体的かつ的確な言葉で伝える。

この2つがそろって、はじめて“説明”は成立します。

どちらかが欠けるだけで、話は一気に伝わらなくなります。

本質を理解できない上司は、感情的 or 考えが浅い

言語化能力が低い人は、まず「本質を理解する力」が弱い。

特に職場でよく見かけるのは、次の2タイプです。

感情優先タイプは、説明する気が最初からない

すぐに「ムカつく!」「どうなってんだよ!」と爆発するタイプ。

感情を吐き出すことが目的になっていて、説明する気がない。

言葉が“説明”ではなく“感情の投げつけ”になっているので、当然ながら相手には意味が伝わりません。

考えが浅いタイプは、なぜを考えず、表面だけ話す

起きている現象だけを見て、「なぜ?」の深掘りができない。

背景や構造を考えず、表面的なコメントばかりになります。

たとえば「もっとちゃんとやって」とだけ言う。

でも、“ちゃんと”ってなんだよ!って、毎回ツッコミたくなりますよね。

⚠️ もしかして、このタイプかも? 説明が下手なだけでなく、「思いつきで指示を出して現場を混乱させる」ようなら、さらに注意が必要です。こちらの記事で、現場を守るための「境界線」の引き方を解説しています。

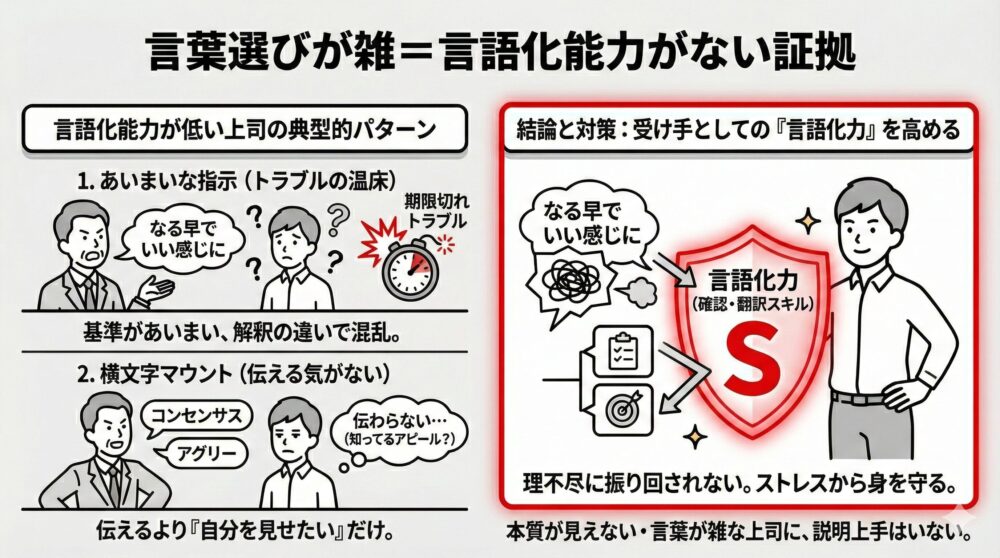

言葉選びが雑な人は、言語化力がない証拠

言語化能力の低さは、選ぶ言葉にも現れます。

典型的なパターンがこちらです。

あいまいな指示は、トラブルの温床になる

- 「なる早でよろしく」

- 「資料、いい感じにまとめておいて」

……それって、いつまでに?何を?どうやって?

基準があいまいすぎて、人によって解釈が変わる。

「明日までだと思ったら今日中だった」なんてトラブル、経験ありませんか?

横文字でマウントを取る人は、伝える気がない

- 「コンセンサスは取れてる?」

- 「アグリーできないな」

……おいおい、ここは外資じゃないんですけど?

伝えるより“知ってる自分を見せたいだけ”になってしまっている。

こうした“知識マウント上司”は、どこの職場にも必ずいます。

結論:言語化できない人に、説明上手はいない

ここまで読んで、もう明らかですよね。

説明が下手な上司は、例外なく「言語化能力」が低い。

- 本質が見えない

- 言葉が雑

- 説明する意識がない

でも、だからこそ大事なのは──

私たちが“受け手としての言語化力”を高めること。

- 理不尽な説明に振り回されないために。

- 自分のパフォーマンスを最大化するために。

- 無駄なストレスから身を守るために。

そんな言語化能力をどう育てればいいのか?

次のパートでは、ビジネスで即使える具体的なトレーニング方法を紹介します。

「わかりにくい話」を自分の頭で“意味ある言葉”に変える力を、あなたの武器にしていきましょう。

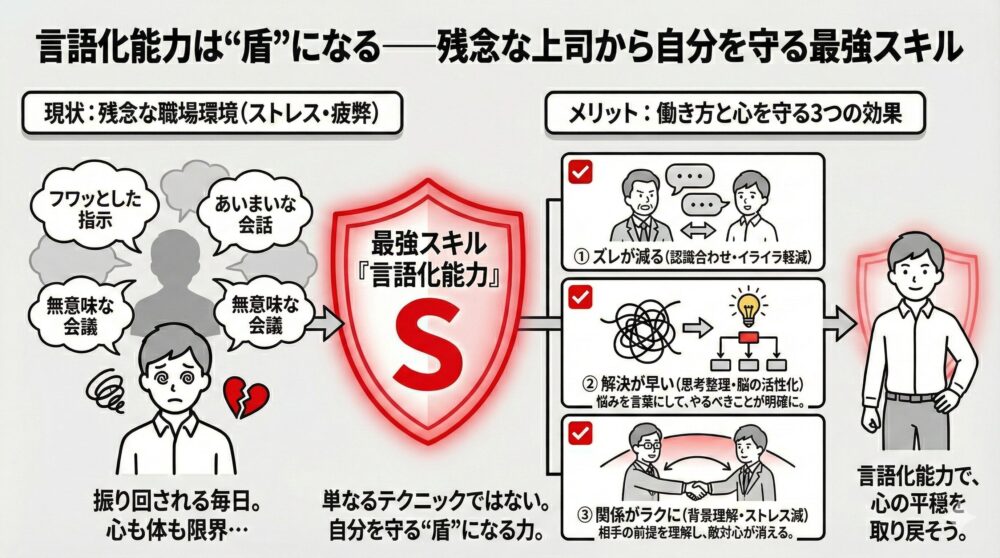

言語化能力は“盾”になる──残念な上司から自分を守る最強スキル

「もう限界…でも辞めるわけにもいかない。」その悩み、スキルで乗り越えませんか?

上司のあいまいな指示に振り回されて、何度タスクをやり直したかわからない。

会議では誰が何を言っているのかさっぱりわからなくて、毎回ぐったり。

そんな経験、あなたにもありますよね。

でも――。

そんな“残念な職場環境”から自分を守る、最強のスキルがあります。

それが、「言語化能力」です。

単なる“言葉の言い換えテクニック”ではありません。

言語化能力は、あなたの働き方と心の平穏を守る“盾”になる力です。

では、具体的にどんなメリットがあるのか?

見ていきましょう。

① 言語化能力があると、コミュニケーションのズレが減る

ふわっとした指示、あいまいな会話。

言語化スキルがあると、そんなやり取りを“翻訳”できるようになります。

- 相手のぼんやりした言葉を、意味あるメッセージに変換できる

- 抽象的な表現を、自分の中で具体的に咀嚼できる

- 話しながら「認識のズレ」に気づき、その場で修正できる

結果、上司とのすれ違いが減り、イライラが軽くなる。

さらに、会議で意見をまとめる・議論を建設的に進める力にもつながります。

世の中の会議が“時間のムダ”に感じるのは、

多くの人が「話す」ことばかりで、「認識を合わせる」という本質を無視しているから。

あなたが言語化でそこを補えば、会議の空気すら変えられるのです。

② 言語化できると、問題の整理と解決が圧倒的に早くなる

- 起きたトラブルを冷静に整理できる

- 頭の中でぐるぐるしていた悩みが、言葉になって形を持つ

- 頼まれた仕事の意図やゴールを、再構築できる

思考というのは、頭の中だけで完結させようとすると混乱します。

でも、書き出して“言葉にする”ことで、脳が活性化する。

点と点がつながり、やるべきことが明確になる。

それが言語化の力です。

悩んでいた問題の「糸口」が突然ひらめく瞬間――

それは、言葉にしたからこそ生まれるものなんです。

③ 言語化力があれば、視野が広がり、人間関係がラクになる

- 表面的な会話から、深い対話ができるようになる

- 「なぜこの人はこう言ったのか?」と背景に意識が向く

- 自分とは違う価値観を、冷静に理解できるようになる

たとえば、前までは「は?意味わかんねぇよ」と思っていた上司の発言も、

「この人はこういう前提で話してるのかもな」と受け取れるようになります。

すると、不思議なことにストレスが減っていく。

理解できない=敵だった存在が、

「なるほど、そういう考え方もあるのか」と変わっていく。

それが、言語化を通じて得られる“視野の拡張”なんです。

まとめ:言語化能力は、自分の仕事と心を守る“武器”になる

逃げる前に、立ち向かう武器を持とう。心を守るのは、あなたの言葉です。

もし今、上司とのやりとりにストレスを感じているなら。

もし、職場での会話がいつもモヤモヤで終わっているなら。

それは「あなたに能力が足りない」のではなく、

上司の分まで“言語化”してあげていないだけかもしれません。

自分が変われば、現実は変わる。

そう言うと理想論に聞こえるかもしれませんが、

少なくとも“受け取り方”が変われば、日々のストレスは確実に減ります。

次の章では、言語化能力を高めるための超シンプルな2ステップを紹介します。

特別な才能はいりません。明日から、誰でも始められます。

「言葉の力」で、あなたの毎日はもっとラクになる。

💡 「上司の通訳」で終わらないために 上司の意図を汲み取る努力は素晴らしいですが、そればかりに時間を使いすぎると、あなたの本来のキャリアが止まってしまう危険性があります。

「他社でも通用するスキルがついているか?」。ふと不安になったら、一度立ち止まってみてください。

🛡️ 自分の市場価値を確認しておく いざとなれば「通訳係」を卒業できるよう、リクナビNEXTでオファーを待つのも一つの手です。登録しておくだけで、「この会社にしがみつかなくていい」という余裕が生まれます。

🛑 「上司の通訳」をやりすぎていませんか? 上司の言葉足らずをあなたが補い続けると、上司はますます「説明しなくていい」と学習してしまいます。

優秀な部下ほど陥るこの罠から抜け出し、冷徹に「責任を返す」ための具体的な会話術を公開しました。

言語化の2ステップ──本質を見抜き、言葉にする力が“伝わる人”をつくる

「言いたいのに、うまく言えない…」そのモヤモヤ、2ステップで解決できます。

「なんとなくわかってるけど、うまく言葉にできない…」

そのモヤモヤ、誰にでもありますよね。

でも放っておくと、伝わらない → 理解されない → ストレスになるという悪循環に陥ります。

だからこそ必要なのが、“言語化”というスキル。

しかもやるべきことは、たった2ステップです。

ステップ①:本質を理解する──“根っこ”を見抜く観察力と思考力が鍵

言語化の出発点は、「物事の本質を理解すること」。

つまり、“表面”ではなく“根っこ”を見る力です。

このステップは、以下の2つに分かれます。

①-1 観察する:ただ見るのではなく「構造」を見る

- 俯瞰する:全体の流れを見渡し、点ではなく線で捉える

- 比較する:違いと共通点から“特徴”を浮き彫りにする

たとえば、上司の話がわかりにくいとき。

「どこが抜けているのか?」「話の流れがズレているのはどこか?」を観察することで、見えてくるものがあります。

①-2 思考する:「なぜ?」「だから何?」で意味を掘り下げる

- 「なぜそうなったのか?」

- 「だから、どんな意味があるのか?」

この問いかけを繰り返すことで、曖昧だった出来事が“意味ある情報”に変わっていくのです。

- なぜを5回繰り返す(なぜなぜ分析)

- So What?で深掘りするロジカルシンキング

本質をつかむとは、つまり、“伝えるべきコア”を発掘する力です。

ステップ②:わかりやすく表現する──伝わる言葉選びと要約力がカギになる

本質がわかったら、次はそれを“伝わる形”にするステップ。

ここでも、2つの力が求められます。

②-1 適切な言葉を使う:伝わる表現は「語彙」と「選び方」で決まる

同じ内容でも、言葉の選び方で印象はガラッと変わります。

- 「すごく差がある」より「雲泥の差がある」の方がイメージが明確

- 一方で、横文字や専門用語ばかりだと伝わらない

- 語彙力:言葉をたくさん知っている力

- ワードセンス:その中から“最適な言葉”を選び出す力

伝える相手に合わせて、“ちょうどいい言葉”を選ぶセンスが求められます。

②-2 端的に説明する:長く話すより、一言で言える人が信頼される

わかりやすさ=短さ。

ダラダラ話すより、「一言で言うとこうです」が言える人の方が、圧倒的に信頼されます。

- 要約力:「結局何が言いたいのか?」を一言で言える力

たとえば、会議での報告・チャットのやりとり・プレゼン。

「つまり、こういうことですよね」と端的にまとめられる人は、どこでも重宝されます。

まとめ:言語化は、考える力と伝える力をつなぐ“橋”になる

| ステップ | 必要な能力 | 内容 |

|---|---|---|

| 本質を理解する | 観察力 | 俯瞰する・比較する |

| 本質を理解する | 思考力 | なぜを5回・So What?で深掘り |

| 表現する | 語彙力・ワードセンス | 適切な言葉を選ぶ力 |

| 表現する | 要約力 | 端的に伝える力 |

言語化ができる人は、信頼され、ストレスからも自由になる

言語化とは、考える力と伝える力をつなぐ“橋”です。

そしてこの力があるかどうかで、

- 上司のあいまいな言葉を読み解けるか

- 自分の考えをしっかり伝えられるか

- 他人と建設的な関係を築けるか

すべてが変わります。

「わかってきたけど、どうやって実践するの?」という方へ。

次章では、誰でもできる言語化トレーニング法を紹介します。

ちょっとした工夫が、あなたの言葉を“伝わる武器”に変えていきます。

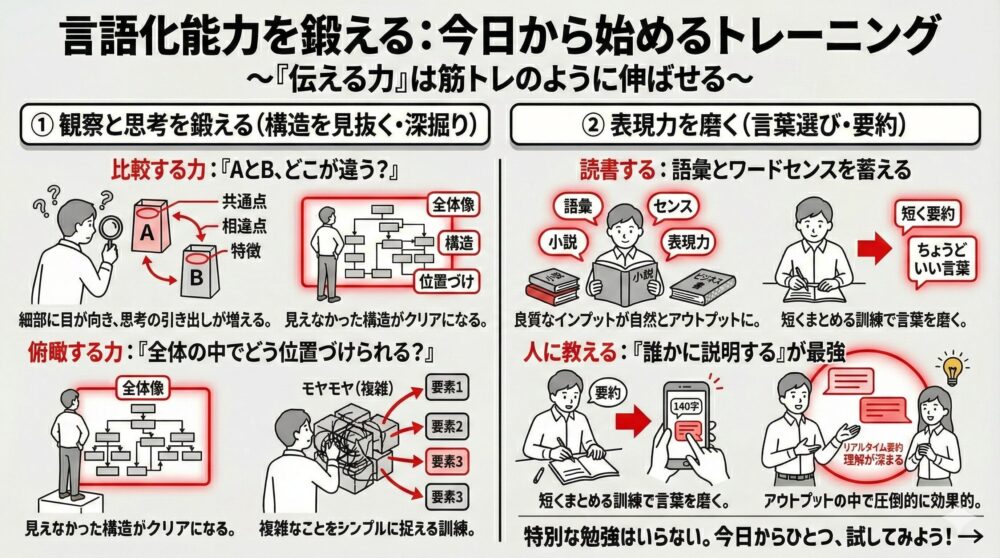

言語化能力を鍛えるには──今日から始められるシンプルなトレーニング法

「伝えるのが苦手…」そう感じた瞬間が、成長のチャンスです。

「言語化ってセンスじゃないの?」いいえ、筋トレと同じで“鍛えれば伸びる”スキルです。

言語化能力は、生まれつきの才能ではありません。

意識して取り組めば、誰でも確実に伸ばすことができます。

しかも、特別な勉強や時間はいりません。

いつもの仕事や日常の中で、ちょっとした習慣を積み重ねるだけで、

あなたの「伝える力」は驚くほど変わります。

ここでは、言語化を支える4つの力に合わせて、今日からできるトレーニング法を紹介します。

自分に足りないと感じたところから、ぜひ取り入れてみてください。

① 観察と思考を鍛える──モノの“構造”を見抜く目と、深く掘り下げる頭をつくる

「なんとなく分かる」から「本質が見える」へ。

このスキルを伸ばすと、相手の言葉の意図や、複雑な状況もクリアに読み解けるようになります。

比較する力を鍛える:「AとB、どこが似てて、どこが違う?」

- 「この商品とあの商品、どう違う?」

- 「この2人の説明、どこが伝わりやすくてどこが伝わりにくい?」

共通点・相違点・特徴を整理することで、思考の引き出しが一気に増えていきます。

「似てるようで違う」ものを比べることで、細部に目が向きます。

日常の中に“比較ポイント”はたくさんあります。

俯瞰する力を鍛える:「この話、全体の中でどう位置づけられる?」

- 会議の議論を図にしてみる

- 報告書の構成をパーツに分けてみる

ストーリーとして全体を見渡すことで、“見えなかった構造”がクリアになる。

全体感のない人ほど、話がごちゃごちゃになります。

全体を見渡すと、話の中で何が大事で、何がズレているかが明確になります。

伝える前に「整理する」力が身についてきます。

分解する力を鍛える:「これって、どういう要素でできてる?」

- 問題をパーツに切り分ける

- 抽象的な言葉を、具体的な要素に分けて説明してみる

“なんとなく”を言葉にするには、バラして考えるのが近道です。

複雑なことをシンプルに捉える訓練にもなります。

“漠然としたモヤモヤ”を分解して言葉にできるようになると、悩みが消えていきます。

スキル② 表現力を磨く──「適切な言葉」と「端的にまとめる力」を養う

言いたいことがあるのに、うまく言葉にできない。

それを解決するのが、語彙力・ワードセンス・要約力です。

ここからは、伝わる言葉を生み出すトレーニング法を紹介します。

読書する:語彙とワードセンスを蓄える

- 小説 → 比喩・情景描写のセンスが磨かれる

- ビジネス書 → 端的な説明力の見本がつまっている

読むだけで、言葉の引き出しが増えていきます。

良質なインプットが、自然とアウトプットににじみ出てくるのです。

見出しや章タイトルを読むだけでも、要約力のトレーニングになります。

アウトプットする:「制限された言葉選び」がセンスを育てる

- ノートに要点をまとめる

- 社内チャットで“ひとこと要約”してみる

- SNSで140文字感想をつぶやく

「短くまとめる」アウトプットは、言葉を磨く最高のトレーニング。

書いて、まとめて、投稿する。

短く伝える訓練を重ねるほど、「ちょうどいい言葉」が自然と出るようになります。

人に教える:「誰かに説明する」が最強の言語化練習

- 業務のやり方を後輩に教える

- チームに共有事項を伝える

- 読んだ本の内容を友達に話す

声に出して説明することで、“リアルタイム要約”の筋力が鍛えられます。

うまくいかなくてもOK。回数を重ねれば、確実に力はつきます。

一度話してみるだけで、自分の理解の浅さや表現のクセが見えてきます。

だからこそ、アウトプットの中でも“人に教える”が圧倒的に効果的なんです。

今日から“言葉の筋トレ”を始めよう──積み重ねがあなたを“伝わる人”に変える

言語化能力は、“鍛える意思”さえあれば、誰でも伸ばせるスキルです。

しかも、鍛えれば鍛えるほど…

- コミュニケーションがラクになる

- 職場でのストレスが減る

- 自分の考えに自信が持てるようになる

さあ、次にあなたが書くチャット、

説明するミーティング、

同僚とのちょっとした会話。

それがすべて、言語化トレーニングの第一歩です。

今日から、始めてみませんか?

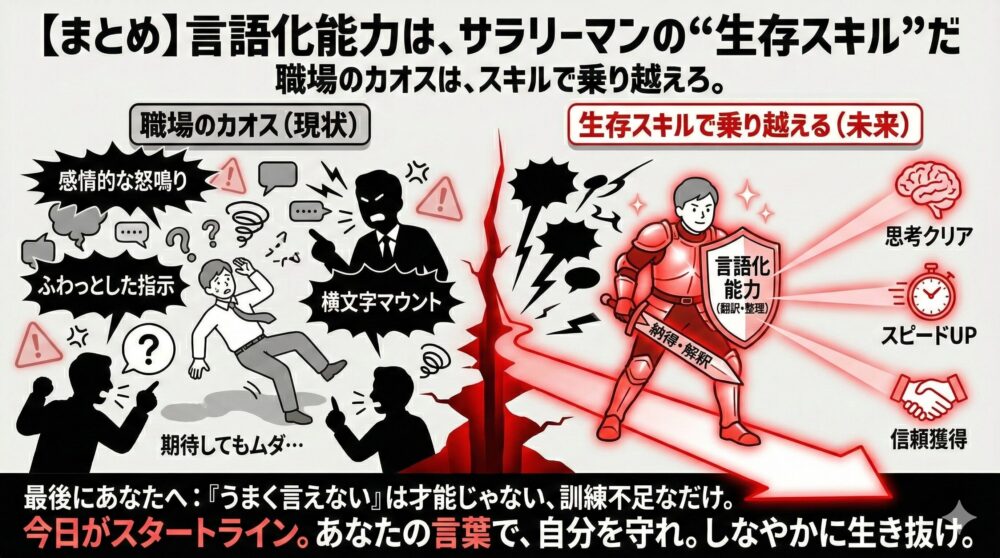

【まとめ】言語化能力は、サラリーマンの“生存スキル”だ──職場のカオスは、スキルで乗り越えろ。

説明が下手な上司。

その正体は、十中八九「言語化能力が低い人」です。

感情まかせに怒鳴るだけ。

ふわっとした指示を投げておいて、「聞いてないのか?」とキレる。

横文字や難解ワードでマウントを取ってくる。

……そんな“残念すぎる上司たち”に、もはや期待してもムダです。

だからこそ――

自分を守るのは、自分の言語化能力しかありません。

意味不明な指示も、自分で翻訳し、整理し、納得できる形にして受け止める。

これができれば、余計なストレスは激減します。

- 思考がクリアになる

- 仕事のスピードが上がる

- 周囲からの信頼も自然と得られる

つまり、言語化能力は「サラリーマン人生をサバイブする力」なんです。

最後にあなたへ──「うまく言えない」は、今ここから変えられる。

これまで「うまく言えない」「なんか伝わらない」と感じてきたとしても――

それは才能がないからではありません。

ただ、訓練してこなかっただけなんです。

そして、今この瞬間。

この記事を読んだ“今日”が、言語化能力を伸ばすスタートラインです。

どうか、あなたの言葉で、自分を守ってください。

そして、職場という荒波の中でも、しなやかに・たくましく・軽やかに、生き抜いてください。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。

あなたの「伝える力」が、あなた自身の可能性をもっと引き出してくれることを心から願っています。

では、次は――あなたの番です。

最後に。説明が下手な上司を変えることはできませんが、あなたの「聞き出す力(質問力)」を磨くことはできます。

「ロジカルシンキング」や「質問力」の本を読んでおくと、上司の曖昧な話を最短で整理できるようになります。結果的に、あなたの残業時間が減り、ストレスも軽くなるはずです。

※月額980円(初月無料)で、ビジネス書が読み放題。上司対策の知恵をスマホに入れておきましょう。