「読む気はあるのに、読めない」──忙しいビジネスマンが“読む人”に戻るまでのストーリー

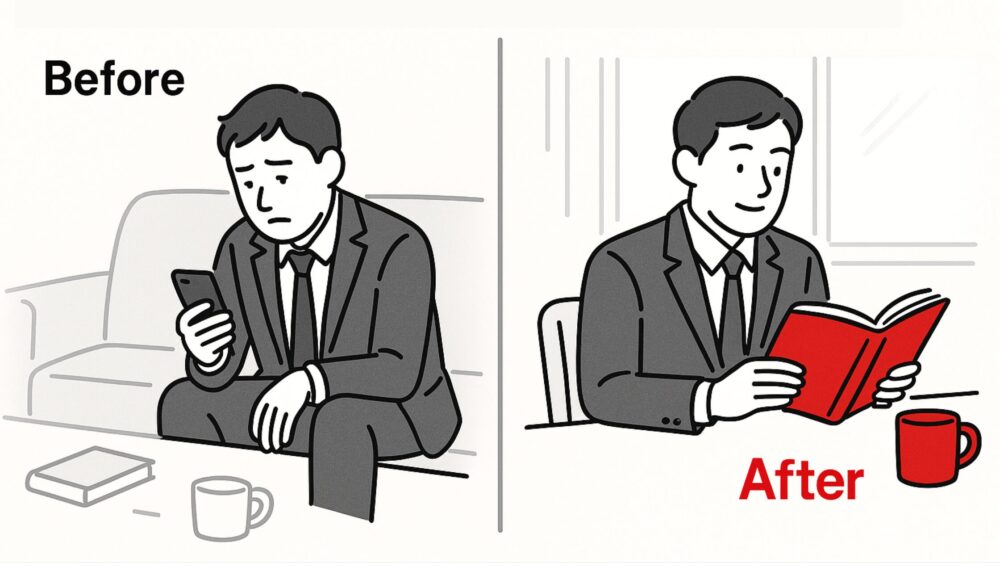

夜、家に帰ってソファに沈み込む。

「今日も、本を開けなかったな…」とつぶやく。

仕事終わりはもうヘトヘトで「今日は無理」と先送り。ベッドで「5分だけ」とSNSを開けば、気づけば深夜。休日にまとめて読もうと分厚い本を開いても、数ページで挫折する。

そんな自分を「意志が弱い」と責めていました。でも、あとで知ったんです。

読書が続かないのは、意志の問題ではなく“脳の仕組み”の問題。

読書は脳にとって“遅延報酬”の行動。成果がすぐに見えないから、疲れた頭ではどうしても後回しになるんです。

この記事では、私が“読めないループ”を抜け出すために試した、無理なく再び「読む人」に戻るための仕組みづくりを紹介します。

小さな一冊からで構いません。

「読むことを再開する」——それだけで、思考と自信は確実に戻ってきます。

「読書したほうがいい」と思いながら動けなかった日々──“読めない理由”の正体

「読書したほうがいい」と分かっているのに、なぜか続かない。

最初にお伝えしたいのは、「読めないのはあなたのせいではない」ということです。

私も同じでした。

仕事が終わる頃にはエネルギーが空っぽで、「今日は無理」とソファに沈み込む。

通勤時間はSNSを眺めて終わり、週末は「まとめて読もう」と意気込んでも、分厚い本の1章で挫折。

——まさに“読めないループ”の中にいました。

読めないのは意志の弱さじゃない、“脳の自然な反応”

読書が続かないのは、脳が「遅延報酬」に弱いから。

本を読むことは、成果がすぐに見えない行動です。

一方で、スマホ通知や動画は“即時報酬”。ワンタップで「快感」を得られる。

疲れているときほど、脳はそちらに引き寄せられてしまうんです。

だから、あなたが本を開けないのは“怠け”ではなく、人間として自然な反応なんです。

意志より“仕組み”で動く|読める環境の整え方

「意志が弱いから続かない」と責めるのではなく、読書が“始めやすくなる環境”を設計するほうがずっと効果的です。

私が試したのは、次のたった2つのルール。

- 帰宅したらまず5分だけ本を開く。

- スマホは玄関の棚に置いて充電。

たったこれだけで、「SNS→ショート動画→無気力」のループが断ち切れました。

読み始めるまでの摩擦が消え、1ページだけ読むつもりが、気づけば10分、15分と続くようになったんです。

“5分だけ”の積み重ねが、“読む人”を取り戻す

最初の5分を乗り越えるだけで、「自分は読めるんだ」という実感が生まれます。

完璧に読もうとしなくていい。

1日5分でも、“読む人のスイッチ”は確実に戻ってくる。

読書習慣は、意志よりも仕組みで再起動できます。

- 読めないのは“遅延報酬”の罠。自責より設計を変える。

- スマホが視界にあるだけで集中は削られる。距離を置く工夫を。

- 「最初の5分」で助走を作る。完璧主義より継続を優先。

他のビジネスマンはどれくらい読んでいる?数字で見る“読書格差”

「周りはもっと読んでいるのでは?」——そう焦る気持ちは自然です。

私もかつては、通勤電車で本を開く同僚や、打ち合わせ前にビジネス書を読んでいる上司を見て、

「この差は埋まらないのかも」と感じていました。

でも実際のデータを見てみると、驚くほど“読書格差”が広がっているんです。

実は“月1冊も読まない層”が4割以上

調査によると、社会人の約4〜5割は「月に1冊も本を読まない」と回答しています。

一方で、毎月2〜3冊以上読む層は全体の2割程度。

つまり、世の中は「読まない人」と「読む人」にきれいに分かれているんです。

この差は、年を重ねるほど広がります。

読む人は知識と視野を少しずつ積み上げ、読まない人は“現場対応だけ”の毎日に閉じこもってしまう。

それが、じわじわと「思考の差」=キャリアの差になっていくのです。

30〜40代は“時間の奪い合い世代”──情報過多の落とし穴

仕事も家庭も責任が増える30〜40代。

本を開く時間なんて、どこにもない——そう感じるのも当然です。

だからこそ、「読む形」を柔軟に変えることが大切。

紙の本にこだわらず、

- 通勤は電子書籍

- 家事の合間はオーディオブック

- 休憩時間は要約アプリで10分だけ復習

といったように、フォーマットを切り替える人ほど読書を続けやすい傾向があります。

立場が上がるほど、“読書=情報装備”になる

興味深いのは、役職や職種による読書量の差です。

打ち合わせや意思決定の多い管理職層ほど、読書を“情報装備”として捉えています。

つまり、「読む=判断力を磨く自己投資」。

読書が仕事の質を左右する実感を、彼らは肌で感じているのです。

比べるより、“自分の続け方”をデザインする

大切なのは、「自分だけ読めていない」と落ち込むことではありません。

むしろ、「どうすれば自分に合った形で続けられるか?」を考えること。

たとえ1日10分でも、

短い時間を刻んで読むだけで、1ヶ月後には1冊分の知識が積み上がる。

それが、読書を“無理のない習慣”に変える最初の一歩です。

- 読書量は二極化。今から“少しずつ読む側”へ移ればいい。

- 紙/電子/音声/要約を使い分けて、時間を味方にする。

- 比較よりも「続けられる仕組み」を設計することが成果を分ける。

「読んで終わり」ではなく、「読んで動ける自分」に変わる——。

そんな瞬間を実際に体験したビジネスマンの話を紹介しています。

→ 読書が“自己投資”に変わった瞬間——視野が広がり、キャリアが動き出した日

読まないことで“思考停止”していた|読書が止まった人に訪れる3つのリスク

「読書しなくても、ネットで十分学べる」——そう思っていた時期が、私にもありました。

けれど、いつの間にか“考える力”が鈍っていたんです。

今振り返ると、そのサインはとても分かりやすいものでした。

① 発想が似通う──同じ引き出ししか開けなくなる

会議で出すアイデアが、どこかで聞いたような内容ばかり。

過去の成功体験や、ネットで見た事例の焼き直しばかりで、自分の発想が停滞していました。

本を読まなくなると、新しい言葉や価値観に触れる機会が減ります。

結果、思考の“引き出し”が増えず、いつの間にかアイデアの幅が狭くなるのです。

② 判断が浅くなる──断片情報に振り回される

SNSやニュースの見出しで得た“速い情報”は、便利だけど浅い。

根拠や背景を理解しないまま判断してしまい、思考の土台が弱くなる感覚がありました。

本は、時間をかけて体系的に整理された「深い情報」です。

それに触れることで、表面的な意見ではなく“なぜそうなのか”を考える力が戻ってきます。

③ 言葉が出てこない──伝える力が鈍る

「頭の中では分かっているのに、うまく言葉が出てこない」——

そんなもどかしさを感じることが増えました。

語彙が減ると、思考も曖昧になります。

読書を再開してからは、文章や会話での“言葉の選び方”が変わりました。

特に、普段触れないジャンル(歴史・物語・自然科学など)は思考の筋トレとして効きます。

再び“読書”が思考のエンジンを動かす

読書は、他者の思考を借りて自分の思考を深める行為です。

ページをめくるたびに、「こんな考え方があったのか」と脳が刺激を受ける。

それが積み重なることで、判断・発想・表現のすべてが底上げされていきます。

「最近“考えが浅くなった気がする”と感じたら、それは読書筋が眠っているサインかもしれません。

- 読まない時期は、引き出しが増えず発想が固定化する。

- 断片情報だけでは判断が浅くなる。本は“深さ”の供給源。

- 語彙と構造化の力は読書で戻る。説明が短く・的確になる。

読書をやめたままでは、思考も成長も少しずつ鈍っていきます。

▶ 読書しないビジネスマンが陥る“静かな成長停止”の実態 を読んでみてください。

最初の1冊が変えた“思考のスイッチ”

正直に言うと、私の“再読書スタート”はたった1冊の軽めの本からでした。

分厚くも難解でもない。けれど、ページの端々に「今の自分に必要な問い」が散りばめられていたんです。

その1冊を読み終えた瞬間、

「また読めた」という小さな達成感が、心のどこかに火を灯しました。

それが、思考のスイッチを入れ直した最初の体験でした。

重さより“今の自分にフィットする本”を選ぶ

最初の1冊は、「読み切れそう」と思える軽さで選ぶのがコツです。

難しそうな名著やベストセラーを選ぶより、

いまの自分の不安やモヤモヤに寄り添ってくれる本を手に取ること。

- 「分厚さ」ではなく“読み切れそう”で選ぶ。

- 「正解っぽい本」より、“今の悩み”に触れる本。

- 完璧に理解するより、“読めた自分”を再起動する。

「これくらいなら読めそう」から始めるほうが、読書は圧倒的に続きます。

“3フレーズ”だけ持ち帰る読書法

私が実践しているのは、読了後に心に引っかかった3つのフレーズだけメモする方法です。

ノートでもスマホでもOK。

大切なのは、「全部覚える」ではなく、「残したい部分だけ拾う」こと。

そして、翌日から1つだけ行動に落とす。

たとえば──

- 朝5分だけ“プレビュー読み”をする

- 通勤中にメモを読み返す

- 同じテーマの短文記事を1本読む

「読む → 行動 →再び読む」のサイクルができると、読書は自然と習慣に変わります。

“横展開”で読む力を広げる

1冊読み切れたら、そこで止めずに「横展開」してみてください。

近いテーマ、同じ著者、関連ジャンル──

難易度は同等か、ほんの少し上くらいが理想です。

この“横展開”を繰り返すと、

気づけば本棚の並びがあなたの思考地図になります。

そして、1冊ずつの積み重ねが、確かな自信と知識の軸に変わっていきます。

- 最初は軽め・短め・今の悩みに近い1冊でOK。

- 読み切る経験を優先し、完璧な理解は求めない。

- 3フレーズを行動に落とし、次の1冊へ“横展開”する。

「どんな本を選べばいいか分からない」と迷ったときは、

→ 読書迷子から抜け出す3ステップ|今の自分に本当に合う一冊を見つける方法

を参考にしてみてください。迷いを整理しながら“自分に合う読書の見つけ方”がわかります。

続かない人のための“読書習慣リデザイン”

「気合いを入れて今度こそ続けよう」と思っても、3日でフェードアウト。

——そんな経験、ありませんか?

実は、読書を続けるカギは“やる気”ではなく“設計”にあります。

ここでは、私が実際に試して機能した「続ける仕組み」を、3つのレイヤーに分けて紹介します。

【時間設計】“読書の居場所”をつくる

固定化

毎日同じ“時間・場所・姿勢”で読むと、脳が「この時間は読む時間」と覚えます。

例:寝る前のベッド、通勤電車の座席、朝のカフェの角席など。

5〜10分でOK。大切なのは「読む場所のリズム」を固定すること。

分割法

「20分読むぞ!」ではなく、5分×2回が現実的。

予定表に“読書ブロック”を入れると、行動のハードルが下がります。

トリガー

日常動作に“読書のきっかけ”を紐づける。

・コーヒーを淹れたら1ページ

・電車に乗ったら見出しだけプレビュー

トリガー行動は“やる気”を不要にします。

【環境設計】誘惑を減らし、“読みやすい空気”を整える

視界からスマホを消す

玄関充電・別室充電・机の裏など、物理的に距離を取るのが最も効果的。

「スマホを本の上に置かない」だけでも集中力は全然違います。

読みやすさUP

電子書籍は文字サイズと行間を広げる。

紙の本なら、付箋・ペンを手元に常備し、“書き込み前提”で読むと能動的になれます。

摩擦をゼロにする

・しおりは「次に読む行の頭」につける

・要約アプリで導入を先に読む

“読み始めるまでの摩擦”をなくすことが、習慣化の最大のコツです。

【心理設計】“完璧に読まない勇気”を持つ

完璧主義を捨てる

「分からない所は飛ばす」「気になる所だけ丁寧に」——これでOK。

読書は“網羅”ではなく、“発見”の行動です。

実行意図

行動の“もし〜なら”ルールをあらかじめ決めておく。

「もし寝る前にスマホを触りたくなったら、代わりに5分だけ読む」

誘惑バンドル

読書を「ご褒美とセット」にする。

・読書中だけお気に入りのコーヒーを飲む

・通勤中はオーディオ要約だけ聴く

読書が“心地いい習慣”になれば、続けるのは自然な流れです。

- 時間 × 環境 × 心理の三点セットで設計する。

- 5分 × 固定ルーティンが最強の土台。

- やる気ではなく、“やらざるを得ない仕組み”に変える。

「読書が続かないのは意志の問題なのか?」──その疑問を、行動科学の視点から解き明かしています。

▶︎ 読書が続かないのは“意志の弱さ”じゃない──行動科学でわかる習慣化の設計図

“読むこと”を日常にする方法|Kindle Unlimitedで“読書の仕組み化”を始めよう

「読書を続けたい」と思っても、

本を選び、買い、持ち歩く——その小さな手間が、実は継続の最大の壁になります。

だからこそ、“仕組みで読書を習慣化する”ことが大切です。

私がそのハードルを下げるために使っているのが、Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)です。

「読み放題」という仕組みは、想像以上に“読める日常”を後押ししてくれます。

心理的ハードルを下げる──“失敗してもいい読書”を始めよう

読み放題の一番のメリットは、「買って失敗したら…」の不安がないこと。

興味を持った瞬間にダウンロードして、数ページだけ試すことができます。

「ちょっと読んでみよう」がすぐに叶うから、読書の始動が速くなるんです。

スキマ時間と相性抜群──“どこでも読める”環境が続ける力に

通勤中の電車、カフェの待ち時間、寝る前の5分——

Kindleアプリさえあれば、スマホがそのまま本棚になります。

フォントの拡大・ハイライト・検索など、

紙よりも“自分仕様”に最適化できるのも魅力。

「読むための準備」を極限まで減らすことで、読書が生活の延長線に溶け込みます。

“刺さったテーマ”を熱が冷めないうちに深掘れる

1冊読んで「もっと知りたい」と思った瞬間に、関連書籍がずらりと表示される。

これがKindle Unlimitedの最大の強みです。

気づけば、興味の火が消える前に次の1冊へ。

“学びの連鎖”が途切れず続くから、知識の定着率も高まります。

筆者のリアルな使い方|再現できる続け方のヒント

私は毎週、日曜の夜に「今週の3冊」をダウンロードしています。

軽めの読み物 × 実務に役立つ1冊 × リフレッシュになる物語。

- 通勤中:音声読み上げで10〜15分

- 夜:画面の明るさを落として5分

- 読み切れなかった本:心に刺さった箇所をスクショ+一言メモ

読む時間を「確保」するのではなく、“日常の中に混ぜる”。

これが、無理なく続けるコツです。

まずは“1冊”から──今日から読書を再起動しよう

読書のプレッシャーを外して、

「今の自分に引っかかる1ページ」をめくるだけでOKです。

- 選書・購入・携帯の摩擦を仕組みで最小化。

- 刺さった瞬間に関連へ横展開できるのが強み。

- まずは無料体験で、“毎日5分の読書”を日常に。

「読むことを日常にする」ための方法は、ひとつではありません。

紙でも、電子でも、耳で聴く読書でもいい。

次の記事では、Kindle UnlimitedとAudibleがどのように新しい読書習慣を拓くのかを、実体験を交えて紹介しています。

→ 読む?聴く?どちらも正解。Kindle UnlimitedとAudibleが拓く新しい読書習慣

まとめ|“読めない自分”を責めずに、今日から再スタートを

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事では、読書が続かない原因と、そこから抜け出すためのヒントを紹介してきました。

- 読書が続かないのは意志の弱さではなく、脳の仕組みのせい。

- 続けるコツは「時間」よりも“環境と仕組み”を整えること。

- 小さな一冊からでも、思考と自信は確実に戻ってくる。

「読書しなきゃ」と焦る必要はありません。

立ち止まった時間があったからこそ、次に読む一冊が、あなたにとって意味のある時間になる。

私もかつて、半年以上まったく本を開けない時期がありました。

でも、“再び読む”ことを選んでから、アイデアや視野が少しずつ広がっていったんです。

読書は、努力ではなく自分を取り戻す行為。

今日から5分だけでも構いません。

ページを開くその瞬間から、あなたの中の“止まっていた時間”が動き出します。

もし最初の一歩を迷っているなら、Kindle Unlimitedの30日無料体験から始めてみませんか?

「軽めの1冊」でも、“読む人”のスイッチは必ず戻ってきます。

| No | 出典名・発行元 | 概要 | URL |

|---|---|---|---|

| 1 | 文化庁「国語に関する世論調査(2023年度)」 | 日本人の読書実態を示す代表的調査。月1冊も読まない人が6割超。 | https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/yoron/ |

| 2 | マイナビキャリアリサーチLab「読書量と年収の関係」 | 年収が高い人ほど読書量が多い傾向を示す統計レポート。 | https://career-research.mynavi.jp/ |

| 3 | nippon.com「月に1冊も本読まない」が6割超:進む読書離れ | 文化庁調査をもとに、年代別の読書傾向と背景要因を分析。 | https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01632/ |

| 4 | ライフトピ「即時報酬中毒を克服する心理学的方法」 | “遅延報酬”と“即時報酬”の違いを解説。読書が続かない心理的要因に関連。 | https://lifetopi.jp/ |

| 5 | スタディブレイン「誘惑バンドルとは?」 | 行動経済学に基づく習慣化テクニックの紹介。読書習慣化の応用事例あり。 | https://study-brain.com/ |

| 6 | NTTビジネスウォッチ「人生が変わる『完コピ読書術』」 | 実際に読書によってキャリア成果を上げたビジネスパーソンの体験談。 | https://business.ntt-east.co.jp/ |

| 7 | PUZZLE「成功者の読書ジャンル7選」 | 成功者がどんな本を読んでいるか、具体的ジャンルと習慣を紹介。 | https://puzzle.style/ |

| 8 | note「本を読まないと生じるリスク」 | 読まないことによる思考・判断力の低下を指摘するコラム。 | https://note.com/ |

| 9 | flier公式サイト | ビジネス書要約サービス。10分で読める要約による学び習慣化を提唱。 | https://www.flierinc.com/ |

| 10 | Kindle Unlimited公式サイト(Amazon) | 読み放題サービスの詳細。無料体験や利用者データも記載。 | https://www.amazon.co.jp/kindleunlimited |