上司に任されるのが怖い…部下が知っておくべき“権限委譲”のメリット・デメリット完全ガイド

朝、出社してデスクに座る。

上司が何気なく放った一言──

「今回は君に任せるよ」。

その瞬間、心の奥にズシンと重たいものが落ちた気がしませんか?

「本当に自分で決めていいの?」

「もし失敗したら、責められるのは私?」

そんな不安を抱えたまま、今日も“任された仕事”を手探りで進めている。

私自身、かつてまったく同じ状況で悩んだことがあります。

「任せる」と言われても、実際は何も決めさせてもらえない。

逆に判断したら「なんで相談しなかったの?」と怒られる──そんな理不尽の連続でした。

- 指示があいまいで、どこまで判断していいか分からない

- 頑張って決めても「違う」と言われて自信をなくす

- 「任せた」の一言が、いつの間にか“丸投げ”に聞こえる

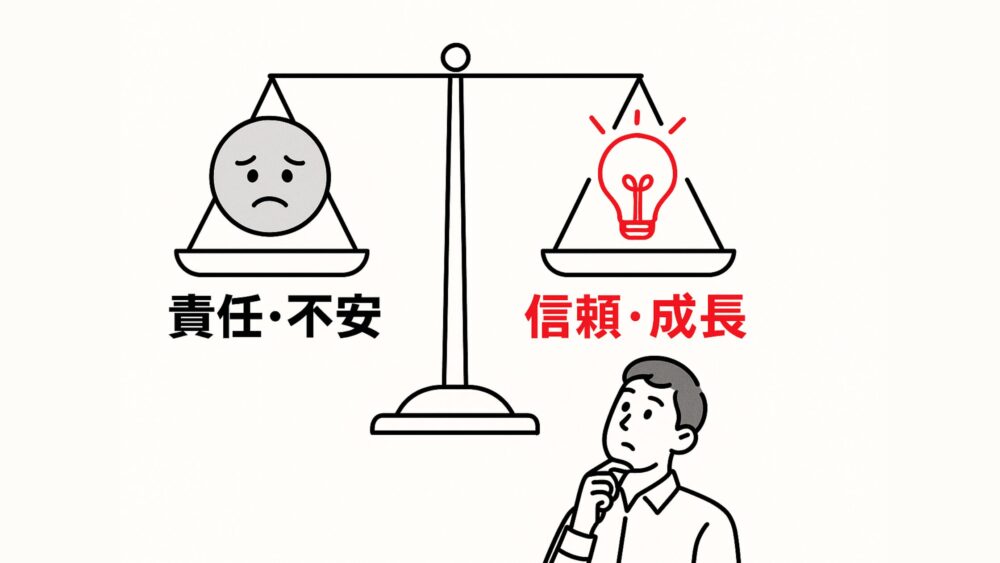

こうした悩みの本質は、「任されること」自体ではありません。

“権限委譲の本質”を知らないまま、責任だけを押し付けられてしまう構造にあります。

本記事では、「上司に任される」立場のあなたが、

その状況を“恐れ”ではなく“チャンス”に変えるための考え方と行動術を具体的に紹介します。

- 「任される=丸投げ」ではないと理解できる

- 権限委譲を自分の成長チャンスに変えるコツが分かる

- 不安を減らし、上司とうまく協働する方法が学べる

上司に任されるのは怖くても、正しく理解して行動に変えれば──

それはあなたの評価とキャリアを一段引き上げるチャンスになります。

「任されるのが怖い」と感じたときに役立つ実例や考え方は、ビジネス書や心理学の名著を通じて学ぶと腑に落ちます。

そんな本が今なら Kindle Unlimitedで30日無料で読み放題。

スキマ時間に“任される力”を育ててみませんか?

上司から任されるとは?“権限委譲”の本質を正しく理解する

「任せる」と言われた瞬間、胸の奥がキュッと締めつけられる。

やる気よりも、不安やプレッシャーの方が大きい──そんな経験、ありませんか?

私も昔、上司にそう言われたとき、心の中で思いました。

「え、どういう意味?」「もし失敗したら、責められるのは私?」

そんなモヤモヤを抱えたまま、結局ひとりで抱え込んでしまったことがあります。

でも安心してください。

その感情は、あなただけではありません。

多くの人が「上司に任される=責任を押し付けられる」と感じてしまうのです。

この章では、上司がなぜ部下に権限を委ねるのか──

その“裏側の心理”と“本当の狙い”をひも解きます。

背景を知ることで、「任されること」は単なる負担ではなく、

信頼のサインとして受け止められるようになります。

読んだあとには、

「次に任されたとき、どう動けばいいか」

その答えが自然と見えてくるはずです。

「任せる」とは「投げる」と違う|委任の仕組みと部下の役割を整理

上司が部下に権限を渡すのは、ただの“丸投げ”ではありません。

本来の目的は、「自分で考え、判断し、動ける人を育てること」。

それはチーム全体のスピードと自立性を高めるための、大切なプロセスなのです。

思い出してみてください。

会議中、上司がふと「この件、任せる」と言った瞬間。

心のどこかで「え、いきなり…?」と戸惑いながらも、

その言葉の裏に“期待”と“信頼”が込められている場合もあります。

あなたに求められているのは、

上司の代わりに動くことではなく、目的を理解し、自分の判断で進める力。

そのためにまずは、

「何を目指しているのか」「どんな基準で判断すべきか」を自分の言葉で整理し、

あいまいな点は遠慮せず確認する勇気を持ちましょう。

こうした行動を積み重ねる人こそ、上司から“本当の信頼”を得ていきます。

つまり、委任とは“試練”ではなく、“信頼”と“育成”のサイン。

自立的に動く姿勢こそが、あなたの評価と成長を確実に引き上げていきます。

- 上司が任せるのは「信頼」と「育成」のサイン

- 目的と判断基準を自分の言葉で整理し、曖昧な点は確認する

- 自立的に動く姿勢が、評価と成長のカギになる

権限委譲に潜む“成長のチャンス”と“怖さ”の正体

新しい仕事を任されたとき、

「うまくいかなかったらどうしよう…」「評価を落としたらどうしよう…」

そんな不安が頭をよぎるのは、決してあなただけではありません。

私も以前、初めて大きな案件を任されたとき、

朝の通勤電車の中でずっと「もし失敗したら…」と考えていました。

でも今振り返ると、その任命こそ“信頼の証”だったんです。

委任とは、チャンスであり、プレッシャーでもある。

ただし、上司があなたに任せた時点で、

「この人なら大丈夫」と判断しているサインなのです。

だからこそ、完璧を目指すよりも大切なのは──

「まず動く → つまずいたら相談する → 進捗を共有する」

という小さなサイクルを回すこと。

これを意識するだけで、上司との信頼関係は格段に深まります。

失敗を恐れるよりも、報告・相談・共有で“つながりながら進む”。

それが、委任を“評価”と“成長”に変える最も確実な方法です。

- 「任される」は信頼の証であり、過度に恐れなくてよい

- 失敗を恐れるよりも、報告・相談・共有で前進する

- 完璧主義ではなく、着実に行動する姿勢が成長を生む

任されることで得られる“3つの成長効果”|スキル・信頼・発想力を伸ばす

「任せた」と言われると、

最初はどうしても不安のほうが大きいかもしれません。

私もかつて、上司からそう言われた瞬間、

「え、本当に私で大丈夫なの?」と心の中でつぶやいた一人です。

でも──その一言こそ、あなたが“信頼に値する存在”として認められたサイン。

上司は、あなたに“判断を委ねるだけの力がある”と感じたからこそ、任せているのです。

権限を任されるというのは、

裏を返せば、自分の考えで動く自由を得ることでもあり、

自分の成果をダイレクトにアピールできる貴重なチャンスでもあります。

この章では、「任された立場」だからこそ得られる3つのメリットを明らかにし、

それをどうキャリアの糧に変えていくかを、具体的に解説していきます。

読み終えるころには、

「次に任されたら、どう活かそう?」と前向きに考えられる自分に変わっているはずです。

さあ、信頼を勝ち取り、強みを伸ばすための実践的なヒントを、ここから一緒に見ていきましょう。

“任される経験”がキャリアを加速させる理由

上司から「今回は君に任せたい」と言われた瞬間──

それは、プレッシャーではなくキャリアの“試運転”が始まる合図です。

私もかつて、初めて大きな案件を任されたとき、

「これで結果を出せなかったらどうしよう」と胃が痛くなるほど緊張しました。

でも振り返ると、その経験こそが“判断する力”を鍛える最高の場だったと気づきます。

自分で考え、周囲と調整し、結果を導く。

その過程で磨かれるのは、どんな職場・業界でも通用する普遍的なスキル──

論理的思考力・調整力・意思決定力です。

一つひとつの判断を重ねるうちに、

「自分ならこう進める」「この条件ならリスクを取れる」といった

“意思決定の軸”が、少しずつ確かに育っていく。

そして何より、上司があなたに任せるのは、

“信頼できる人材”と見なしている証拠。

この信頼の積み重ねは、昇進・転職・市場価値アップへと確実につながります。

だからこそ、「任された経験」を“与えられた試験”ではなく、

未来のポジションを先取りするトレーニングとして捉えてみましょう。

- 任されることで 論理的思考力・判断力・調整力 が鍛えられる

- 上司からの信頼は、キャリア成長の大きなチャンス

- この経験を 昇進・転職・市場価値向上 へとつなげよう

上司から任される=信頼の証?やる気と評価を高める関係づくり

上司から仕事を任された瞬間、

「自分がこのプロジェクトを動かしている」──そんな感覚が芽生えたことはありませんか?

最初は不安でも、ふとした瞬間にやる気や責任感がスッと湧き上がってくる。

これが“当事者意識”のスイッチです。

任される立場になると、成果はそのままあなた自身の評価につながります。

一つの成功体験が、上司や同僚との信頼を強め、

チームの中での発言力や影響力を自然に高めていくのです。

私もかつて、改善提案が採用されて上司に「よく気づいたね」と言われたとき、

胸の奥がじんわり熱くなりました。

その一言が自信につながり、次は自分から行動を起こすようになったのを今でも覚えています。

つまり、任されることは責任を背負うことではなく、自信を積み重ねるチャンス。

信頼とモチベーションは、経験の中で育つ“最強の成長エンジン”なのです。

- 任されることで当事者意識が高まり、やる気が自然と生まれる

- 成果を出すことで信頼関係が強まり、発言力・影響力が増す

- 自信を積み重ねることで、次のチャンスをつかみやすくなる

権限を持つからこそ生まれる“提案力と創造性”の伸ばし方

権限を任されるということは、

「自分のアイデアを実行に移せる自由」を手に入れるということ。

たとえば──

「この手順、もっと効率化できそうだ」

「お客様対応の流れを少し変えたら、満足度が上がるかも」

そんな小さな気づきが、あなた発のイノベーションにつながるかもしれません。

実際、リッツ・カールトンのように“現場裁量”を尊重する企業では、

スタッフ一人ひとりの判断と提案が、新しい価値を生み出しています。

アイデアを行動に変えられる環境こそが、組織の成長を支える土台なのです。

私自身も、かつて「この報告フォーマット、使いづらいな」と感じて、

試しに簡略化したテンプレートを提案したことがあります。

最初は些細な改善案でしたが、結果的に部署全体の業務効率が上がり、

上司から「よく気づいたね」と言われたとき、“任された意味”を実感しました。

だからこそ、あなたも現場で感じた違和感やアイデアを、

まずは一歩、提案として形にしてみてください。

それが職場に変化を生み、やがてあなた自身の評価を押し上げる力になります。

- 権限を持つことで、自分のアイデアを実践する機会が増える

- 現場裁量を尊重する文化が、イノベーションを生む土台になる

- 小さな提案を形にする行動が、職場改善や評価アップにつながる

任される怖さの裏にある“責任とリスク”をどうコントロールするか

「任せた」と言われた瞬間、胸の奥がざわつく──。

やる気よりも先に、不安が頭をよぎる。

そんな感覚を覚えたこと、ありませんか?

私も初めて大きな案件を任されたとき、

「本当に自分にできるのかな…」と、何度も心の中でつぶやいていました。

でも、後になって気づいたんです。

“怖さ”そのものは悪いことではなく、リスクを見極める感覚でもあると。

権限を任されるということは、確かに責任も背負うということ。

その分、判断ミスやトラブルのリスクも増えます。

けれど──怖がる必要はありません。

リスクは“避けるもの”ではなく、“コントロールできるもの”。

この章では、任されたときに起こりやすい3つの落とし穴と、

上司との関係を壊さずに問題を防ぐための考え方を紹介します。

ポイントは、リスクを正しく理解し、冷静に備えること。

それさえできれば、あなたはもっと安心して行動できるようになります。

「任される=不安」ではなく、

「任される=信頼と成長のチャンス」へ──

その一歩を踏み出す準備を、一緒に整えていきましょう。

責任の重さに押し潰されない|失敗をチャンスに変える視点

任される立場になると、

どうしても「失敗したらどうしよう」という不安がつきまといます。

私も以前、上司から任されたプロジェクトで判断を迷い、

「何もしないほうが安全かも…」と、手を止めてしまったことがありました。

でも、今振り返ると、一番信頼を失うのは“黙っていること”なんです。

判断ミスは誰にでも起こります。

大切なのは、「気づいた時点ですぐ報告し、早めに修正すること」。

この一手が、トラブルを最小限に抑え、

結果的に「頼れる人だ」と評価されるきっかけになります。

たとえ小さなミスでも隠さず、正直に共有する姿勢は、

誠実さと責任感の証。

その積み重ねが、むしろ上司やチームからの信頼を強めていくのです。

「失敗しない人」ではなく、

「失敗を正しく扱える人」こそ、本当に任せられる人。

それが、任される立場に必要な“本当の強さ”です。

- 失敗を恐れるより、早めの報告と修正が信頼につながる

- 判断に迷ったときは一人で抱えず、上司と早期共有を心がける

- 小さなミスも隠さず対応することで、結果的に評価が高まる

任されすぎて疲弊しないためのセルフマネジメント術

「また自分に仕事が集まってきた…」

そんな感覚が続いていませんか?

上司の「任せた」は信頼の証でも、度を超えると“過剰な負荷”になります。

特に、真面目で責任感の強い人ほど、

「断ったら期待を裏切るかも」と思って、気づけば自分だけが残業続き──。

私もかつて、そうやって無理を重ねてしまった一人です。

でも、限界を迎える前に

「優先順位を一緒に整理したいです」

「この期限は難しいかもしれません」

と早めに相談することは、決して弱さではありません。

むしろ、成果を守るための“プロの判断”です。

そして、もし心身の疲れが積み重なっていると感じたら──

“自分を守る相談”も、立派な仕事のひとつ。

休むこと、頼ることは「責任放棄」ではなく、長く働き続けるための戦略です。

あなたの健康とパフォーマンスを守れるのは、他の誰でもない、あなただけ。

少し勇気を出して、負荷のバランスを整える一歩を踏み出しましょう。

- 任されすぎて疲弊する前に、優先順位と期限を早めに相談する

- 自分を守るための相談も仕事の一部と考える

- 健康とパフォーマンスを両立させるために、無理をため込まない姿勢が大切

権限委譲の落とし穴|調整力とリスク回避のバランスを取る

「上からの指示」と「現場の実情」がかみ合わない──。

そんな場面、きっと一度は経験があるのではないでしょうか。

「言われた通りにやると現場が回らない。でも勝手に変えるわけにもいかない」

その板挟みの中で悩むのは、あなただけではありません。

私も以前、現場の声を無視した計画に苦労したことがあり、

「どっちを優先すべきか」で頭を抱えた経験があります。

こんなときこそ大切なのは、感情ではなく事実ベースで伝えること。

現場の状況・制約・リスクを整理して、冷静に共有しましょう。

「この工程は〇日必要です」

「この人数では安全が確保できません」

といったように、“数字や具体例”で説明するのが効果的です。

そして、どう進めるべきかは最終的に上司の判断を仰ぐ。

それが最も安全で、誠実な選択です。

また、やり取りの経緯をメモやメールで残しておくことも忘れずに。

後から「誰が決めたのか」「どんな状況だったのか」を明確にしておけば、

万が一のトラブルや誤解も防げます。

独断で動く勇気よりも、

正しく相談し、記録を残す冷静さこそが信頼を守る鍵になります。

- 「現場と上層のズレ」に悩んだら、感情ではなく事実ベースで共有する

- 数字・制約・リスクを明確に伝え、上司の判断を仰ぐ

- やり取りの記録を残すことでトラブルを防ぎ、信頼を守る

不安をコントロールするヒントは、心理学やビジネス書の中にもたくさんあります。

そんな知恵を気軽に取り入れたいなら、Kindle Unlimitedの30日無料体験がおすすめ。

通勤中や寝る前の10分でも、少しずつ“心の整え方”が身につきます。

“任され上手”になるための3つの準備|信頼を生む行動習慣

「また任されたのに、うまくいかなかった…」

そんな経験、ありませんか?

一生懸命取り組んだのに成果が出ない。

報告を終えたあと、上司の反応が少し冷たく感じて、

「自分には向いていないのかも」と落ち込んでしまう──。

私もかつて同じように悩みました。

どこが悪かったのか分からず、ただ「頑張りが足りなかったのかな」と責めてしまう。

でも今振り返ると、原因は“スキル不足”ではなく、

「任される前後の準備」が足りなかっただけなんです。

たとえば、目的や期待のすり合わせを怠っていたり、

報告のタイミングを逃していたり──

そんな小さな抜けが、結果を大きく左右していました。

この章では、「任される前後にどんな準備をすれば不安が減り、成果を出しやすくなるのか」を、

具体的な手順で解説します。

読み終えたころには、

「次に任されたら、こう動けばいい」がはっきり見える自分になっているはずです。

迷わず動ける力を身につけるために──

ここから一緒に、“成功するための準備”を整えていきましょう。

「何を達成すべきか」を曖昧にしない|目的・期待値のすり合わせ方

任された仕事を進めていて、途中でふと不安になることはありませんか?

「これで合っているのかな…」「上司は何を一番重視しているんだろう?」──。

私もかつて、上司から一言もリアクションがないまま進めていた案件で、

「この方向で本当にいいのか…」と、毎晩パソコンの前で手が止まってしまったことがあります。

多くの人が、この“見えない期待値”につまずきます。

でも、最初に「目的」「期限」「成果イメージ」を上司と共有しておくだけで、驚くほどストレスが減るんです。

たとえば、打ち合わせの終わりにこう一言添えるだけでもOK。

「今回はスピードと品質、どちらを優先すべきですか?」

この短い確認が、方向性のズレを防ぎ、安心して進めるための土台になります。

そして何より、上司も「ちゃんと考えて動いてくれている」と感じ、あなたへの信頼がぐっと深まります。

仕事の成功は、スタート時の“わずかな確認”で決まる。

期待値を明確にすることが、成果と安心の両方を手に入れる第一歩です。

- 「目的」「期限」「成果イメージ」を明確にすることで誤解を防げる

- 上司に一言確認するだけで、仕事の方向性が安定する

- 期待値を明確にすることが、安心と成果につながる

任されたらまず“情報と支援”を整える|段取り力が結果を左右する

仕事を任されて動き出したものの──

途中で「これ、本当に自分の判断で進めていいのかな?」と迷う瞬間、ありませんか?

私も以前、上司に確認をとるタイミングを逃してしまい、

後から「そこは相談してほしかった」と言われたことがあります。

それ以来、“動く前の整理”こそ最大のリスク対策だと痛感しました。

そんなときほど、事前の情報とリソースの整理があなたを助けます。

判断の裏づけになるデータや過去の事例を先に集めておけば、

迷いが減り、「根拠を持って進められる安心感」が生まれます。

そしてもう一つ大切なのが、「どこまで自分で決めてよいか」の確認です。

- 決裁権はどこまであるのか

- 誰に、いつ、共有すべきか

この2点を早めに明確にしておくだけで、後の混乱や責任の押し付けを防げます。

つまり、情報と体制を整えることは“慎重さ”ではなく、

“信頼される段取り力”の証。

準備を制する人こそ、任された仕事を成功に導けるのです。

- 必要なデータや過去事例を事前に収集しておくと安心して動ける

- 決裁権や共有範囲を早めに確認することで後の混乱を防げる

- 情報と体制の整理が、信頼される仕事の進め方につながる

上司のフィードバックを“評価”ではなく“成長素材”に変える

上司からのフィードバックを受けたとき、

「せっかく頑張ったのに…」「またダメ出しだ…」と感じて、

思わずため息が出ること、ありますよね。

私も以前、徹夜で仕上げた資料を見せた瞬間に

「全体的に詰めが甘いね」と言われて、心がポキッと折れかけたことがあります。

でも、後から見直すと、その一言の中に“次に活かせるヒント”がしっかり隠れていました。

フィードバックは「否定」ではなく、

あなたを次のステージへ押し上げる“成長の燃料”なんです。

たとえば、指摘を受けたときにこう質問してみましょう。

「具体的にどの部分を改善すれば、より良くなりますか?」

この一言が、漠然とした注意を“学びの材料”に変えてくれます。

そして、自分から改善点を探しにいく姿勢こそ、

上司に「この人は伸びる」と思わせる最大のポイント。

フィードバックを受け流すのではなく、吸収して自分の糧に変える。

その積み重ねが、あなたの次のチャンスを引き寄せる力になります。

- フィードバックは「ダメ出し」ではなく成長のチャンスと捉える

- 改善点を具体的に質問し、次の行動に活かす

- 受け身ではなく、学びを自分で取りにいく姿勢が次のチャンスを呼ぶ

任され仕事で起きがちな失敗3選とその防ぎ方

「せっかく任されたのに、思うように結果が出なかった…」

そんな悔しい経験、ありませんか?

一生懸命頑張ったのに空回りしてしまったり、

上司の意図とズレていたり、

気づけば「次は別の人に任せるね」と言われてしまう──。

私も以前、同じようなことがありました。

深夜まで資料を作り込み、「完璧だ」と思って提出したのに、

上司から返ってきたのは「方向性が違うね」の一言。

その瞬間、足元がスッと冷たくなるような感覚を今でも覚えています。

でも、振り返ってみるとそれは“自分だけの失敗”ではありません。

多くの人が、同じ“落とし穴”にハマってしまうんです。

この章では、誰もが陥りやすい「任されて失敗する典型パターン」を整理し、

なぜそうなるのか、そしてどう回避すればいいのかを分かりやすく解説します。

読んだあとには、自分の行動を冷静に振り返りながら、

「次に任されたら、こう動けばいい」と自信を持って前に進めることができるはず。

失敗は、避けるよりも“学びに変える”ことが大切。

ここで、その第一歩を一緒に踏み出しましょう。

「何を目指すか」が曖昧なまま進めると迷走する

「言われたとおりにやったのに、なぜか怒られた…」

そんな理不尽な経験、ありませんか?

私も新人の頃、上司の指示通りに資料を作ったのに、

提出した瞬間「これ、違うよ」と言われて頭が真っ白になったことがあります。

でも今思えば、あれは“目的”や“判断基準”が共有されていなかったことが原因でした。

上司は「スピード重視で」と思っていたのに、

私は「丁寧さ重視」で時間をかけて仕上げていた──

この小さなズレが、結果的に大きな不満や誤解を生んでしまったんです。

だからこそ、最初の段階で上司にこう聞いてみましょう。

「今回はどんな結果を一番重視されていますか?」

たったこの一言で、方向性のブレはほぼ防げます。

もし指示があいまいなときは、その場で質問して“目的”を明確にすること。

それが、“任された仕事”を成功に導く最初の一歩です。

「言われた通り」ではなく、「意図を理解して動く」。

この意識の違いが、信頼される人とそうでない人を分けるのです。

- 「言われた通り」は必ずしも正解ではない。目的を確認することが重要

- 上司の期待値を早い段階で共有することで、成果のズレを防げる

- 曖昧な指示はその場で質問して明確化することが誤解防止につながる

責任を押し付け合う or 抱え込みすぎる──両方NGの理由

「自分がやらなきゃ誰もやらない」──

そんな気持ちで、つい全部を抱え込んでしまうことはありませんか?

私も以前、チームのタスクを気づけばほとんど引き受けてしまい、

気がついたら夜中まで残業…なんて時期がありました。

「頑張れば何とかなる」と思っていたけれど、結局は疲れ果ててしまったんです。

任された責任を真面目に果たそうとするほど、

気づけば一人で背負い込み、限界が見えなくなる。

一方で、「それは自分の仕事じゃない」と逃げてしまえば、

信頼は一気に失われます。

大切なのは、その“間(あいだ)”をとること。

困ったときは早めに相談し、

自分の判断で進められる部分はしっかり自走する。

このバランスが取れている人ほど、

上司から「安心して任せられる」と信頼されます。

「相談=頼りない」ではなく、「相談=責任を全うするための確認」。

そして、「自立=一人で抱え込むこと」ではなく、「目的を理解して自分で動けること」。

この意識の転換が、あなたの成長スピードを大きく変えていきます。

- すべてを抱え込まず、適度に相談することで負担を減らせる

- 責任逃れせず、自分の範囲で自走する姿勢が信頼を生む

- 「相談」と「自立」のバランスが、長期的な成長と信頼関係の鍵になる

上司との報連相不足が“信頼崩壊”を招く理由

「順調に進んでいるから、いちいち報告しなくても大丈夫だろう」

──そう思っていたのに、後から上司に「最近どうなってる?」と聞かれて、

気まずい空気になったこと、ありませんか?

私も以前、まさに同じことがありました。

進めている途中だったから「報告は終わってからでいい」と思っていたのですが、

上司からすると「止まっているように見えた」そうです。

その一言で、「あ、これは誤解を防ぐための“見える化”が大事なんだ」と痛感しました。

実はこのすれ違い、コミュニケーション不足が生む“誤解の典型例”なんです。

何も報告がない=「止まっている」と受け取られてしまうのが、人の心理。

だからこそ、週1回でも簡単な共有を続けましょう。

「今ここまで進みました」

「次はこのステップに入ります」

──たった2行のメッセージでも、“ちゃんと動いている”安心感を与えられます。

この小さな“見える化”の積み重ねが、信頼のベースになります。

報告は義務ではなく、安心を生み出すコミュニケーション。

手間を惜しまず伝える人ほど、最終的に一番信頼を得るのです。

- 定期的な進捗共有は、「放置していない」という安心感を与える

- 週1回でも簡単な報告を続けることで、信頼が積み重なる

- 見える化を意識したコミュニケーションが、誤解やトラブルを防ぐ

成長を可視化する“部下KPI”とは?任され力を高める指標の使い方

「毎日頑張っているのに、評価が上がらない。」

「結局、自分の仕事ってどう見られているんだろう…?」

そんなもやもやを抱えたまま、日々のタスクに追われていませんか?

私も以前、毎晩遅くまで仕事をしているのに評価面談では「もう一歩かな」と言われて、

「何が足りないの?」と悔しさと虚しさが入り混じった時期がありました。

実は、上司の評価や成長の実感が見えにくい理由の多くは、

“自分の成果を数字で把握できていない”ことにあります。

この章では、KPI(重要業績指標)を“評価の物差し”としてだけでなく、

「自分の成長を見える化するツール」として活用する方法を紹介します。

数字をうまく扱えば、感覚的な不安は整理され、

「何ができていて、何を伸ばせばいいのか」が明確になります。

読んだあとには、KPIを見るたびに落ち込むのではなく、

「次はここを上げよう」と前向きに動ける自分に出会えるはずです。

任され仕事の成果を測る3つのKPI指標

KPIは単なる数字ではなく、「自分の成長を映す鏡」です。

数字の上下に一喜一憂するのではなく、「どんな変化が起きているか」に注目してみましょう。

次の3つを定期的に振り返るだけで、あなたの成長が自然と“見える化”されていきます。

① 意思決定のスピード(リードタイム)

・迷わず判断できるようになってきたか?

・決断までの時間を短縮できているか?

──判断力の成熟度を測る物差しです。

② 手戻り率(修正回数)

・同じ指摘を何度も受けていないか?

・初期段階でミスを防げるようになっているか?

──精度と段取り力の成長がここに現れます。

③ 上司・チームからのフィードバックの質

・「助かった」「分かりやすい」など、前向きな声が増えていないか?

──関係構築や信頼の深まりを示す指標です。

これらを“評価の数字”としてではなく、自分との対話ツールとして眺めてみてください。

前回よりも少し早く動けた、修正が減った、声をかけてもらえる機会が増えた──

その小さな変化こそ、確かな成長の証です。

KPIはあなたを縛るものではなく、あなたの可能性を映す鏡。

数字の中に、昨日より一歩進んだ自分を見つけてみましょう。

- KPIは「評価」ではなく、「成長を映す鏡」として活用する

- スピード・精度・信頼の3軸で自分の変化を確認する

- 数字を見るたびに、自分の成長と次の課題が見えてくる

数字に一喜一憂しない|KPIを成長のヒントに変える思考法

数字を見るたびに、少し胸が痛くなる──。

そんな経験、ありませんか?

「また目標に届かなかった」「前回より下がっている」

KPIを“評価の点数”として見てしまうと、落ち込みや焦りばかりが残ります。

私も以前、営業成績のグラフを見るたびにため息をつき、

「頑張ってるのに、何がダメなんだろう」と悩んだ時期がありました。

でも、数字はあなたを裁くためのものではなく、“成長の地図”です。

今どこにいて、次にどこへ進めばいいかを教えてくれる、“ナビ”のような存在。

たとえば──

リードタイムが短くなっていれば、判断が速くなっている証拠。

手戻りが減っていれば、精度と段取り力が上がっているサイン。

数値の変化には、確実にあなたの成長の足跡が刻まれています。

KPIを見て落ち込むのではなく、次の改善に活かす“ヒント帳”として見る。

その視点を持つだけで、数字がプレッシャーではなく味方に変わります。

データを味方につけて、

次の委任ではより軽やかに、より自信を持って動ける自分へ。

そのための一歩を、今日から始めてみましょう。

- KPIは「評価」ではなく、自分の成長を確認するためのツール

- 改善点を数値から読み取り、次の行動に生かす

- データを味方にして、委任をより効果的に活用する力を磨く

怖さは“信頼の裏返し”|任される力をキャリアの武器に変えよう

ここまで見てきたように、「上司に任される」ことは怖い反面、

それはあなたに対する信頼と成長のチャンスでもあります。

- 目的と期待値を確認する

- 情報とサポートを自分で整える

- フィードバックを糧に成長する

この3つを意識するだけで、あなたの仕事は確実に進化します。

「そうは言っても、やっぱり任されるのは怖い。失敗したらどうしよう…」

──そんな気持ちは、とても自然なものです。

誰だって、責任を伴う場面では躊躇します。

でも、怖いと感じるのは、あなたが真剣に向き合っている証拠。

その緊張感こそ、成長のスタートラインです。

最初の一歩は、小さくていい。

報告をひとつ早めにする、相談を一言増やす──

そんな小さな行動の積み重ねが、やがて大きな自信に変わっていきます。

恐れを感じながらも一歩を踏み出すこと。

それこそが、信頼と実力を手に入れる最短ルートです。

“任され力”をさらに伸ばしたい方は、Kindle Unlimitedで読む から学びを続けてみてください。

マネジメント・心理学・自己成長の名著が、30日無料で読み放題です。

| 分類 | 出典名・機関 | 概要 | URL |

|---|---|---|---|

| 経営理論 | Harvard Business Review(HBR)「The Case for Empowering Employees」 | 権限委譲(Empowerment)の理論的背景と、組織パフォーマンスとの関係を解説。 | https://hbr.org/ |

| 組織行動学 | ハーバード・ビジネス・スクール論文 “Delegation and Trust in Teams” | チーム内での委任と信頼形成に関する最新研究。 | https://www.hbs.edu/ |

| マネジメント実務 | 経済産業省:働き方改革関連データ | 日本企業における意思決定スピードとマネジメント課題の実態。 | https://www.meti.go.jp/ |

| 労働心理学 | 厚生労働省:労働者健康状況調査(2023) | 任されるストレス、バーンアウト傾向など心理的影響の統計データ。 | https://www.mhlw.go.jp/ |

| リーダーシップ研究 | Google re:Work「心理的安全性に関する研究」 | 成果を出すチームに共通する「心理的安全性」と権限委譲の関係。 | https://rework.withgoogle.com/ |

| 組織文化事例 | Ritz-Carlton Leadership Center | 現場裁量(Empowered Culture)による顧客満足度向上の成功事例。 | https://ritzcarltonleadershipcenter.com/ |

| 組織開発 | マッキンゼー・アンド・カンパニー:Delegation and Accountability Report (2022) | 大企業における委任・責任分担の最適設計に関する国際調査。 | https://www.mckinsey.com/ |

| キャリア形成 | リクルートワークス研究所「キャリア自律レポート」 | 日本のビジネスパーソンが「任される」状況で成長するプロセスを分析。 | https://www.works-i.com/ |

| 組織人事 | 日経ビジネス:任せ上手な上司・任され上手な部下 | 日本企業の「権限委譲」成功・失敗パターンを取材ベースで紹介。 | https://business.nikkei.com/ |

「任される」と「丸投げ」は、似ているようでまったく違います。

もし、“判断を部下に押しつける上司”の心理や正しい対処法を詳しく知りたい方は、

▶ 部下に決定を委ねる上司の心理と、振り回されない対応法はこちら

「これって任されているの?それとも丸投げ?」──

そんな疑問を感じたら、他の記事でさまざまなケースをのぞいてみましょう。

きっとあなたの職場にも当てはまるヒントが見つかります。