決断力ゼロの上司を動かす「逆マネジメント」術|仕事の停滞をゼロにするタイプ別攻略法

「また決めないのかよ…」

会議で沈黙する上司。

「それ、どうしますか?」と聞いても、「うーん…もう少し考えようか」と返されるだけ。

結局、現場が右往左往するハメになる──そんな経験、あなたにもありませんか?

「この人、何のために管理職してるの?」

「自分じゃ何も決められないなら、私たちの時間をムダにしないでほしい」

──そう思ったことがあるなら、この記事はきっと役に立ちます。

決断しない上司には、実は明確な“4つのタイプ”が存在します。

タイプごとの特徴を知れば、「なんでこの人はこうなの?」というモヤモヤがクリアになるだけでなく、最適な対処法も見えてきます。

この記事では、以下の内容をお届けします。

「決めない上司=無能」と一刀両断したくなる気持ち、よくわかります。

でも、上司にも上司なりの“決められない事情”があるのも事実。

その背景を知り、振り回されるのをやめることができれば、

あなたのストレスは確実に減り、チーム全体にも良い影響が広がっていきます。

さあ、一緒に“決めない上司”の正体を見抜いて、

明日からの働き方を少しでもラクにしていきましょう。

実はこうした“上司の困った行動”は、多くの人が悩んでいるテーマです。私自身、本を通じて対処法や考え方を学び、気持ちを整理できたことがありました。

「決めない上司」にモヤモヤするあなたへ──まず“決める”の意味を見直してみませんか?

「また保留?」「結局どうすればいいの?」

上司の“優柔不断”に振り回されるたびに、なんとも言えない苛立ちがこみ上げてきますよね。

でも──ちょっとだけ立ち止まって考えてみてください。

「決める」って、そもそもどういうことなのでしょうか?

実はそこには、「判断」と「決断」という2つのステップが隠れています。

この章では、「決められない上司」の真意を読み解くために、

まず“決める”という行為そのものを一緒に分解してみましょう。

「決める」=複数の選択肢から、未来を選ぶ行為

どちらを選ぶかで、結果が大きく変わる──

それが「決める」という行為の本質です。

ランチから人生の岐路まで、私たちは日々無数の選択に直面しています。

だからこそ、上司が“決めない”ことで周囲が混乱するのも当然。

ここではまず、「意思決定」の基本構造をシンプルに整理してみましょう。

まず「意思決定」ってなんだろう?

たとえば、今日のランチ。

・ラーメン?

・定食?

・それとも時間節約のコンビニ?

──この中から「これにしよう」と選ぶこと、それが意思決定です。

辞書ではこう定義されています。

ある目標を達成するために、複数の選択可能な代替的手段の中から最適なものを選ぶこと。

※Weblio辞書より

難しく見えますが、要するに「複数の選択肢から“これだ”と決めること」。

つまり「決める=意思決定する」ということなんです。

「判断」と「決断」の違い、知っていますか?

「決める」とひとことで言っても、その中には

“判断”と“決断”という2つの異なるフェーズがあります。

まずは辞書的な定義から。

- 判断:物事の真偽・善悪などを見極めて考えを定めること

- 決断:意志をはっきりと決定すること

…でもこれ、ちょっと曖昧ですよね?

そんなときに刺さるのが、元・早稲田大学ラグビー部監督、中竹竜二さんの言葉です。

【判断】は過去に対して客観的に評価すること。

【決断】は未来に対して主観的に方向性を打ち出すこと。

──この言葉、すごく腑に落ちます。

判断は、「分析」や「評価」

決断は、「覚悟」や「進行方向の決定」

つまり、“冷静に見る”のが判断、“腹をくくる”のが決断なのです。

本記事では、厳密な使い分けはしません

この先の記事では、「判断と決断の違いが〜」といった話は深掘りしません。

あくまで“決められない上司”について考えるための前提として、

「決める=意思決定」くらいのニュアンスで読み進めてもらえたらOKです。

大切なのは、上司がなぜ「決められないのか」。

その背景やタイプを知ることです。

その理解が、あなたのストレスを軽くし、

ムダなイライラから少し自由になる第一歩になります。

「決めない上司」──実は4つのタイプに分かれます

「なんでこの人は、いつも決めてくれないんだろう?」

イライラしながらも、ふとそんな疑問がよぎったことはありませんか?

実は“決めない上司”とひとくくりにされがちですが、

その「決めなさ」にも明確な4つのタイプが存在するんです。

上司の“決めない理由”を見極められるようになれば、

対処法も変わってきます。

怒るべきときと、理解すべきとき──その判断ができるようになるのです。

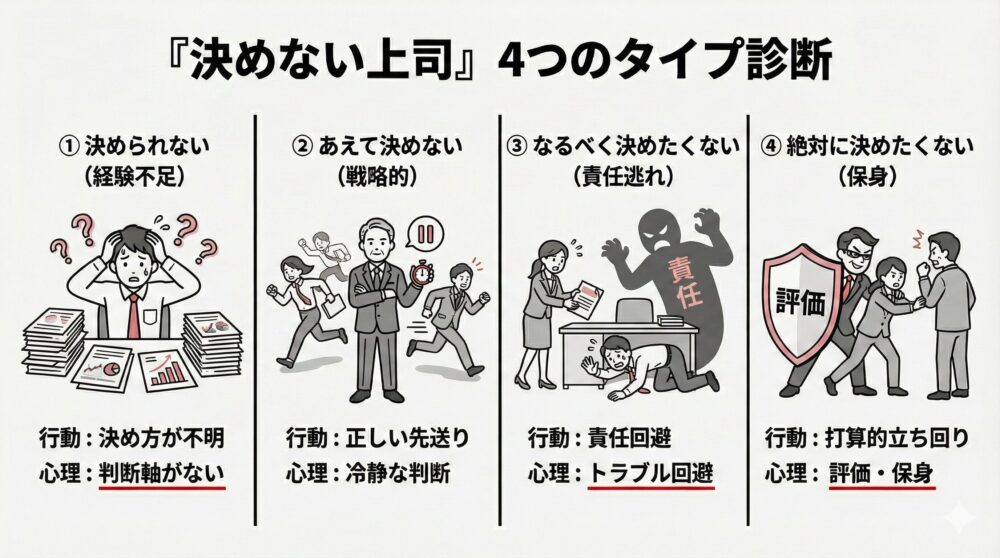

あなたの上司はどのタイプ?「決めない上司」4タイプ一覧

下記の表は、“決めない上司”を4つのタイプに分けたものです。

| タイプ | 表面の行動 | 背後にある心理や理由 |

|---|---|---|

| ① 決められない | 決め方がわかっていない | 経験不足・情報不足などで判断軸が持てない |

| ② あえて決めない | 正しい“先送り”の判断 | 今は動くべきではないと冷静に見ている |

| ③ なるべく決めたくない | 責任をとりたくない | 責任逃れやトラブル回避が動機に |

| ④ 絶対に決めたくない | 打算的な立ち回り | 評価・保身を最優先し「損をしたくない」 |

まずは「見極めること」が対処の第一歩

タイプによって、アプローチは真逆になります。

たとえば──

- 【タイプ①】には「判断軸の提供」や「情報整理のサポート」が効果的

- 【タイプ④】には「責任の所在を明確にする文脈」が必要

闇雲に怒っても空回り。

まずは、あなたの上司がどのタイプに近いかを冷静に見極めてみましょう。

このあとは、4タイプそれぞれの特徴と具体的な対処法を詳しく見ていきます。

「もう振り回されたくない」と思った方は、ぜひ読み進めてみてください。

① 決められない上司|決め方がわからず、足踏みしているタイプ

「上司なんだから、リーダーシップ見せてよ…」

そう感じた経験、きっと一度や二度じゃないはずです。

でもその上司、“決める気がない”のではなく、“決め方がわからない”だけかもしれません。

意思決定者=決断力があるとは限らない

たいていの職場では、上司が意思決定者ですよね。

でも──

「意思決定者」=「決断力がある人」とは限りません。

肩書きが“上”であっても、決める力が備わっているとは限らないんです。

本人も「どうやって決めればいいか分からない…」と内心焦っているかもしれません。

決め方は「4つの要素」で構成されている

実は「決める」ためには、以下の4要素が揃っている必要があります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ① 誰が決めるか | 意思決定者は誰か(多くは上司) |

| ② どう決めるか | 判断基準(会社の方針、戦略など) |

| ③ 何を根拠にするか | 判断材料(データ・費用対効果・合意の有無など) |

| ④ いつまでに決めるか | 検討期間・締切の明示 |

このうち一つでも欠けていれば、決断ができなくなってしまうんです。

判断基準や材料が“見えていない”上司は多い

たとえば、こんなケースがよくあります。

- 新サービス案を上司に出した →「うーん…保留で」

→ 実は会社の方針が「新規より既存改善」だったため、却下されただけ。 - コスト削減案を出したが決まらない →「費用対効果の根拠は?」と聞かれる

→ つまり“判断材料”が足りなかったということ。

「判断基準や材料を自分で整理できない上司」は、実は少なくありません。

そんなときこそ、部下であるあなたのフォローが活きる場面です。

「決められない上司」への対処法

では、あなたの上司が「決められないタイプ」だった場合、どう動けばよいのでしょうか?

“あと何があれば決められるか”を一緒に考える

- 「必要な判断材料は揃っていますか?」

- 「ご判断の基準となる条件を教えていただけますか?」

- 「いつまでに決める必要がありますか?」など

判断の軸を明文化して提案する

- 「会社の方針に沿って、〇〇の観点で整理しました」

- 「投資回収見込みを〇ヶ月で計算しています」など

上司に「決める気」があるなら、足りないピースを埋めてあげれば、前に進む可能性は十分あります。

それでも動かない場合は──

もしかすると「③ なるべく決めたくない」タイプかもしれません。

次章で詳しく解説します。

💡 「私が決めてあげる」のが正解とは限らない 決められない上司に代わってあなたが決断を下す。一見素晴らしいフォロワーシップですが、それが上司をさらに「幼児化」させているとしたら?

共倒れを防ぐために、あえて「ボールを投げ返す」勇気の持ち方を解説します。

② あえて決めない上司|“決めないこと”を、あえて選んでいるタイプ

「なぜこの人は、ずっと結論を出さないのだろう?」

そう思いながらも、どこかで「もしかして…わざと?」と感じたことはありませんか?

実はその直感、案外当たっているかもしれません。

このタイプの上司は、“決められない”のではなく、あえて決めないことを選んでいるのです。

「決めない」という決断──それが正解なこともある

一見すると優柔不断に見える態度でも、実は「決めないと決めた」ケースがあります。

これは、“正しい先送り”と呼ばれる判断です。

かのピーター・ドラッカーは、こう言っています。

「何もしなければどうなるか」との問いに対して「うまくいく」との答えが出るときには手を付けてはならない。

つまり──

「変えたほうが良さそうに見えても、変えないほうが効率的なこともある」

という、経営的視点の判断なのです。

決めるには“労力”がかかる。だから優先度で見極めている

たとえば、あなたが提案した改善案に対して、上司がなかなかOKを出してくれないとします。

でもそれは──

- 決めるまでにかかる調査や社内調整の労力

- 決めた後に発生する変更・運用コスト

- 期待できる効果と見合わない工数

こういった現実的な事情をふまえ、

「労力に対してリターンが小さい」と判断した結果かもしれません。

変わるに越したことはないけれど、今変える必要性が薄い

そんな場合、あえて動かないというのは十分に合理的な選択です。

やさしさゆえの“決めないフリ”もある

もうひとつ、見落としがちな視点があります。

それは──

上司が“あなたの提案”を真正面から否定したくないという気持ち。

提案内容が悪いわけではない。

でも、今はやるタイミングじゃない。

だから「No」とは言わず、「もう少し考えるね」とやんわりスルーする。

これは、上司なりの配慮ややさしさだったりするのです。

特にこの「あえて決めない」パターンは、部下からの自主的な提案のときに多く見られます。

上司からの指示ではないからこそ、スルーしやすいのですね。

「あえて決めない上司」への対処法

このタイプの見極めは、正直難しいです。

そこでまず必要なのは、上司の本音を引き出す“問いかけ”です。

たとえばこんなふうに聞いてみてください。

- 「この件、決めるために何か不足していることはありますか?」

- 「ご判断をいただく目安の時期はありますか?」

- 「気になる点があれば教えてください」

もし、「いや、君の提案はすごくいいと思うよ」と言いつつ、はぐらかされる場合──

それは遠回しな「今はやらない」のサインかもしれません。

そんなときは、

上司の意見をじっくり聞き、自分の疑問がなくなるまで対話する。

それが、あなた自身が納得するための唯一の方法です。

「あえて決めない」は、“悪”とは限りません。

状況を俯瞰し、リソースを守る“戦略的な静観”でもあります。

ただし──

建前として「あとで見ておくね」を多用されるようなら、

それは「③ なるべく決めたくない上司」や「④ 絶対に決めたくない上司」の兆しかもしれません。

次章で詳しく解説していきます。

③ なるべく決めたくない上司|責任をとりたくない“逃げ腰”タイプ

「え、それって上司の仕事じゃないの?」

──こんなセリフが口から漏れたこと、ありませんか?

このタイプの上司は、決断によって責任を負うことを極端に避けたがる人です。

意思決定者であるにもかかわらず、**「なるべく自分で決めたくない」**という逃げ腰スタンス。

その根底にあるのは、こんな思考です。

責任を負いたくない気持ちが、決断を鈍らせる

決断には、必ずリスクが伴います。

- 判断が裏目に出たときの評価ダウン

- 面倒な事後処理や謝罪

- 自分の立場や待遇への悪影響

こういったリスクを恐れて、「判断そのもの」を避ける。

結果、できるだけ上司の上司に判断を仰ぎ、責任を“上に”押し上げようとするのです。

部長に言われたことしか動かない課長

一切の決断を避ける「イエスマン」

……あなたの周囲にも、思い当たる人がいるのでは?

「なるべく決めたくない上司」への対処法

責任逃れの上司に悩まされる現場は、ストレスも倍増しますよね。

でも、放置していても前には進みません。

ここでは、“決断させる流れをつくる”実践的アプローチをご紹介します。

対処法①:返答期限を明確にする

たとえばこんな風に言ってみましょう。

「お忙しいところ恐れ入りますが、○日までにお返事いただけますでしょうか?」

上司の“逃げ癖”を封じるには、曖昧なやりとりを排除することが重要です。

期日を切ることで、「いつまでも決めない」を防げます。

対処法②:期限を超えた場合の“暗黙ルール”をつくる

「言った・言わない」問題を回避するために、メールでの記録を徹底しましょう。

件名:【確認】○○についてのご相談/返答期限○月○日

本文:

・ご相談内容:〇〇〇〇

・ご返答期限:○月○日

・期限を超えた場合:〇〇として対応予定

※念のため、チームメンバーにも共有しています。

上司がいい顔をしない場合もありますが、“決めたくない”ことの弊害を防ぐための正当な行動です。

意外と周囲のメンバーも「それ、ナイス」と思ってくれていたりします。

上司が決めないことで一番怖いのは、後になって「聞いていない」「お前の進め方が悪い」と責任を押し付けられることですよね。そんな「梯子を外される」事態を防ぐための、誠実かつ確実なログの残し方を紹介します。

対処法④:決めないことの“デメリット”を伝える

最後の手段は、「決めないことが上司自身にとって損になる」ことを伝える方法です。

たとえば──

- 「このままだと○○部の残業が増えて、部として指摘される可能性があります」

- 「投資対効果の説明責任が問われるかもしれません」

- 「役員会で指摘されたら、矢面に立つのは課長です」

“自分ごと”として火の粉が降りかかることを具体的に伝えるのがコツです。

保身を優先する上司には、このアプローチが刺さりやすいのです。

“逃げたい上司”には、逃げられない仕組みで迫る。

そして、証拠と期限で決断を促す。

この4つを組み合わせることで、“逃げ”の余地を潰し、行動を引き出す流れが作れます。

それでも逃げ続ける場合は──

「④ 絶対に決めたくない上司」の可能性が濃厚です。

次の章で詳しく見ていきましょう。

こうした“タイプ別の付き合い方”は、本を読むとさらに整理できます。心理学やコミュニケーションの本が気軽に読めるKindle Unlimitedがおすすめです。

④ 絶対に決めたくない上司|責任回避に全力な“打算的マネージャー”

「……また却下された」

そんな理不尽に、心当たりはありませんか?

このタイプの上司は、“決めるふりをしながら、実は何も決めない”という、もっともタチの悪い存在です。

しかも、責任を負わずに立場だけ守るための巧妙な逃げテクニックを使ってくるのです。

「思慮深さ」の仮面をかぶった、ただの責任逃れ

一見すると、考えが深そう。

でも実際は──「決めたら責任を取らなきゃいけないから嫌」というだけ。

そんな上司がよく使う“逃げ技”を見てみましょう。

難くせ攻撃:「情報が足りない」「前例がない」

とにかく何かしらのイチャモンをつけてきます。

「この件、もっと根拠が欲しいな」

「前に同じことやったことある?なかったらちょっと…」

はなから決める気がないから、どれだけ資料を揃えても延々と追加要求される羽目に。

リスク至上主義:「リスクゼロじゃないと通さない」

「想定されるリスクをもう一度全部洗い出して」

「本当にトラブルは起きない?確証ある?」

……正直、それがわかるなら未来予知できるって話ですよね。

この手の上司は、リスクを理由に却下し、決めるリスクから自分を守っているだけ。

そのくせ、「何も決めないことで起きるリスク」には無頓着です。

関係者巻き込み:「あの部署にも関係あるよね?」

関係部署を無駄に増やし、話を複雑にして、提案を自然消滅させようとする作戦です。

部下が「もういいや」と引き下がるのを待っている。

これはもはや、間接的な却下。一種のハラスメントと言ってもいいレベルです。

「提案させない」ように仕向けるのがゴール

最終的にこの上司は、“部下からの提案自体”を封じにかかります。

- 手間をかけさせて疲弊させる

- ネチネチ否定して自信を失わせる

- 判断を曖昧にして「どうせ無理」と思わせる

こうして「提案する気すら失せさせる」ことで、

自分が何も決めなくて済む世界を作り出そうとするのです。

もはや職場の癌といっても過言ではありません。

「絶対に決めたくない上司」への対処法

正直に言いましょう。

このタイプの上司には、有効な対処法が“ほとんどありません”。

それでも、考え得る選択肢をいくつかご紹介します。

選択肢①:その上の上司に相談する

もし信頼できそうな上司の上司がいれば、「人ではなく、案件について」相談する形でアプローチを。

ただし、その上司の上司がさらに輪をかけたポンコツなら、残念ながら詰みです。

選択肢②:真正面から対話を試みる

「なぜ承認いただけないのでしょうか?」

──と、まっすぐ聞いてみる選択肢もあります。

でもこのタイプはポジショントークでマウントを取ってくるプロ。

論点をズラされて、モヤモヤだけが残る可能性が高いです。

本音を引き出せる相手ではないと、割り切ったほうが心が保てます。

選択肢③:最終的には「逃げる」ことも視野に

何を提案しても動かない、責任を取らない、部下を疲弊させる──

これはもう、組織の構造的な問題かもしれません。

配置転換の希望を出す、キャリアの見直しをする、

いっそ転職も検討に入れるべきタイミングかもしれません。

「こいつに何を言っても無駄だ」

そう思わせるのが、“絶対に決めたくない上司”のゴールです。

でも、あなたには選択肢があります。

会社は変えられないかもしれない。

でも、自分の環境を変える一歩は、あなたにしか踏み出せません。

次章では、このような「どうしようもない上司」に振り回されないために、

思考と行動の整理法をご紹介します。

「うちの上司、決めないくせに余計なことだけは言ってくる……」と感じた方は、こちらのケースも当てはまるかもしれません。現場を壊さずに自分を守るための具体的な「境界線」の引き方をまとめています。

「本当に“決めてもらう必要”ありますか?」|視点を変えると、心が少し軽くなる

「また上司が決めてくれない…」

そんなふうに、モヤモヤを抱え続けているあなたへ。

ちょっとだけ、発想を変えてみませんか?

「決めない上司」と戦うこと、それ自体が消耗戦かもしれない

意思決定を放棄し、保身ばかり考える上司。

何を言っても煮え切らない──そんな相手と向き合い続けるのって、本当に疲れますよね。

でも、こう問いかけてみてください。

「そもそも、これは本当に“上司に決めてもらう必要”があるのか?」

──その答えが「NO」であれば、そこまでムキになって戦わなくてもいいのかもしれません。

割り切るという“選択肢”も、自分を守る力になる

特に、上司から“任された仕事”であれば──

「あとは意思決定だけの状態にしておきました」

「それ以降は、私の責任範囲ではありません」

と割り切ってしまってもいいのです。

「上司が決めないなら、それも1つの意思表示」

「自分が困らないなら、深追いはしない」

──そうやって、自分の“心の健康”を守るのも立派な判断です。

がんばりたいあなたへ──心が疲れきらないようにだけ気をつけて

「それでもやっぱり、きちんと進めたい」

「せっかく考えた提案だから、あきらめたくない」

──そう思えるあなたの誠実さは、素晴らしいものです。

でも、どうか忘れないでください。

あなたが責任感を持ってがんばるほど

決めたくない上司ほど、都合よくあなたに寄りかかってくる

だからこそ、「がんばる」ことと「無理する」ことを、どうか混同しないでください。

上司が動かないなら、“自分が動かない選択”もあっていい。

自分の心とエネルギーを守るための“戦略的スルー”は、逃げではなく知恵です。

「どうしても推し進めたい」なら、上司を巻き込む戦い方を考える。

でも「別に困らないなら、割り切る」ことで、心の負担がすっと軽くなることもあります。

まとめ|「決めない上司」と、どう向き合うかはあなたの選択次第

“決めない”のは上司。でも、どう向き合うかはあなたが決められる。

上司がなかなか決めてくれない──

そのたびにモヤモヤし、やる気が削がれていく。

そんな経験、あなたにもきっとあるはずです。

でも、上司が“決めない”のにも理由があります。

- 決め方がわからない「決められない上司」

- 状況を見て“あえて決めない”という判断をする上司

- 責任を避けようとする「なるべく決めたくない上司」

- 決断そのものから徹底的に逃げる「絶対に決めたくない上司」

タイプによって、こちらのアプローチも変わってきます。

ときに“対話”、ときに“割り切り”

「決めない上司」に対しては、決めつけずにまずは理由を探ってみる。

判断基準や材料が不足しているなら、こちらから補ってみる。

提案のタイミングや説明の仕方を工夫すれば、道が開けることもあります。

これは、あなたの説明力・交渉力・巻き込み力を鍛える貴重なトレーニングにもなります。

一方で、どうにもならない上司もいます。

そんなときは、「決めないならそれで結構」というスタンスで、割り切るのも大いにアリです。

上司が決めたがらないなら、こっちが消耗する必要はありません。

大事な自分のエネルギーは、もっと有意義なことに使いましょう。

最後に

“決めない上司”の扱いに悩むのは、あなただけではありません。

だからこそ、対処法を知っているだけで、心はずっと軽くなります。

まともに話ができる上司なら、対話してみましょう。

そうでなければ、上司に振り回されるより、自分のスタンスを保つことのほうが大事です。

「頭に来てもアホとは戦うな」

──この言葉を胸に、あなたらしい距離の取り方を見つけていきましょう。

上司のタイプはすぐに変えられませんが、自分の考え方や行動は今日から変えられます。小さな一歩を踏み出すきっかけとして、Kindle Unlimited 無料体験を試してみませんか?

「このまま、この上司の下で10年過ごすのは怖い」。そう感じたなら、それはあなたの心が「次のステージ」を求めているサインかもしれません。今すぐ辞める気がなくても、外の世界を覗いておくだけで、上司の言葉をBGMのように聞き流せるようになります。

💡 お守りとしての「リクナビNEXT」 登録は5分ほどです。自分の市場価値を知ることは、決めない上司からあなたの「ジブン軸」を取り戻すための最強の防波堤になります。